Di, H., He, P., Li X., Xiao F. & Chen H. (2025). Influence of large-diameter shield tunneling on deformation of adjacent high-speed railway subgrade in soft soils and effectiveness of protective measures. Tunnelling and Underground Space Technology, 156, 106260.

国际著名学术期刊《Tunnelling and Underground Space Technology》2025年2月刊发表了我院学者的论文《软土地区大直径盾构隧道施工对邻近高速铁路路基变形影响及防护措施有效性研究》(Influence of large-diameter shield tunneling on deformation of adjacent high-speed railway subgrade in soft soils and effectiveness of protective measures)。狄宏规副教授为第一作者,博士生何平为第二作者兼通讯作者,该论文的合作作者包括上海东华地方铁路开发有限公司的李晓龙,肖飞,陈鹤。

文章摘要:大直径盾构隧道在软土地层中开挖不可避免地会影响邻近的高速铁路基础设施。本文研究了在上海软土地层中14.02m大直径盾构隧道施工对邻近高速铁路路基变形的影响,并评估了各种保护措施的有效性。本文利用数值模拟分析了盾构开挖导致的高铁路基桩的水平变形,以及轨道板的竖向和水平变形。同时,对轨道板在竖向和水平方向的位移以及地表变形进行了全面的实时监测。通过现场实测验证了保护措施的有效性。结果表明,门式隔离桩是保护高铁路基最有效的方法,施工隧道上方的最大地表沉降为-20.3mm,最大隆起为3.7mm。此外,高速铁路无砟轨道的竖向和水平变形成功控制在2mm的限值内。研究成果可为类似项目的安全评估和保护措施实施提供参考。

关键词: 邻近铁路施工、大直径盾构隧道、铁路路基变形、保护措施、现场实测

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.tust.2024.106260.

研究贡献

1.系统研究了软土地区大直径盾构隧道施工对邻近高速铁路路基变形的影响机制

2.揭示了盾构施工关键参数(推力、注浆量和掘进速度等)与地表沉降及高铁轨道板变形的内在关系,为类似工程提供了参考

3.优化设计了门式隔离桩防护体系,包括隔离桩布置形式、桩径、桩间距及深度等关键参数,通过现场实测验证了该防护体系的有效性,成功将高铁无砟轨道变形控制在2mm内,确保了列车安全运行

研究背景

随着城市地下交通网络的发展,隧道施工对既有基础设施的影响日益凸显。高速铁路作为重要的交通基础设施,其路基对变形的要求极为严格,邻近施工时高速铁路无砟轨道的允许变形极限仅为2mm。这一背景下,评估隧道施工对高铁的影响并采取有效保护措施成为当务之急。

目前,众多研究关注了隧道施工对周边建筑、隧道、地面等的影响,但针对盾构隧道开挖对邻近高速铁路路基影响的研究相对较少。

工程概况

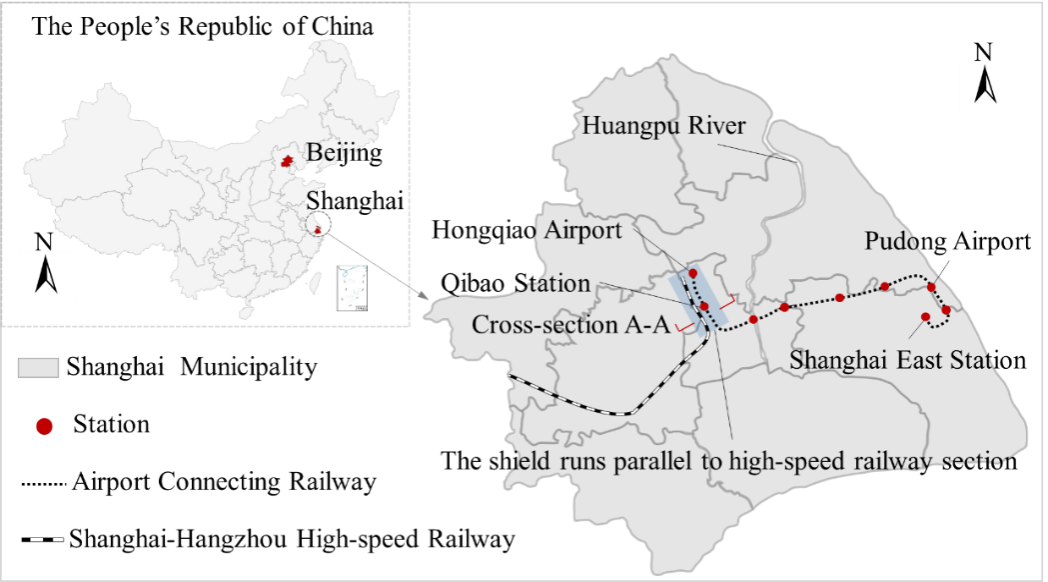

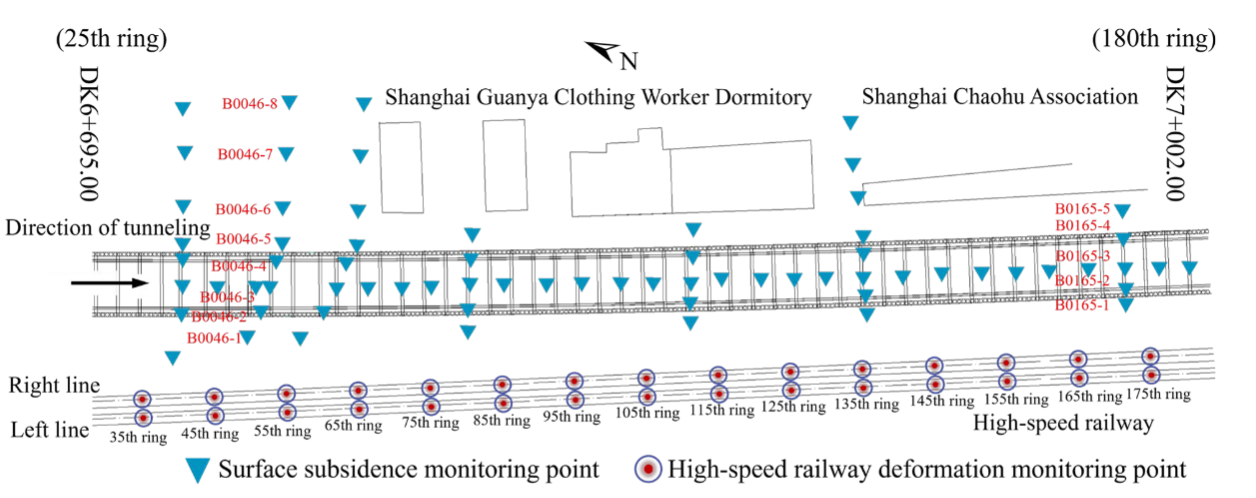

上海市机场联络线工程JCXSG-2标盾构区间全线并行沪昆高铁,该工程具有以下特点:一、盾构直径大(采用14.02m直径大盾构);二、并行距离长(全线4939.7m并行沪昆高铁);三、并行间距小(与高铁路基最小间距8.4m);四、地质条件差(存在深厚软土层及丰富承压水);五、施工变形控制要求严格(高铁无砟轨道变形仅容许2 mm)。沪昆高铁的路基采用桩板结构,高度约3.6m,底部由0.5m厚的C30混凝土板加固,通过直径0.6m、间距3m、长度约36m的钻孔桩支撑。机场联络线隧道则采用泥水平衡盾构机施工,管片外径13.6m,厚度0.55m,环宽2m。此类超大直径盾构长距离小净距并行既有高铁的工程在国内外尚无先例,对工程安全与变形控制提出了重大技术挑战。

上海市机场联络线平面位置示意图

研究内容

(1) 大直径盾构并行既有高铁路基防护措施研究

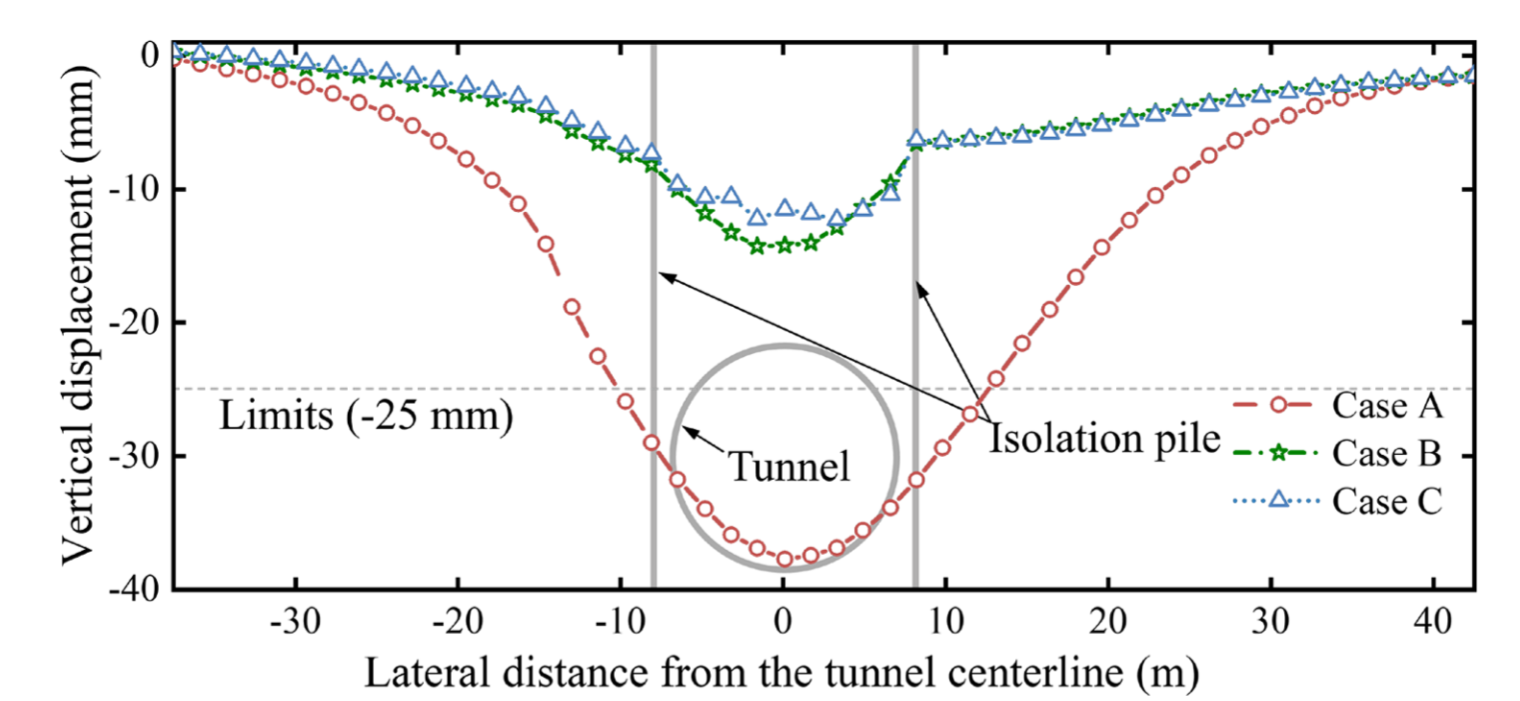

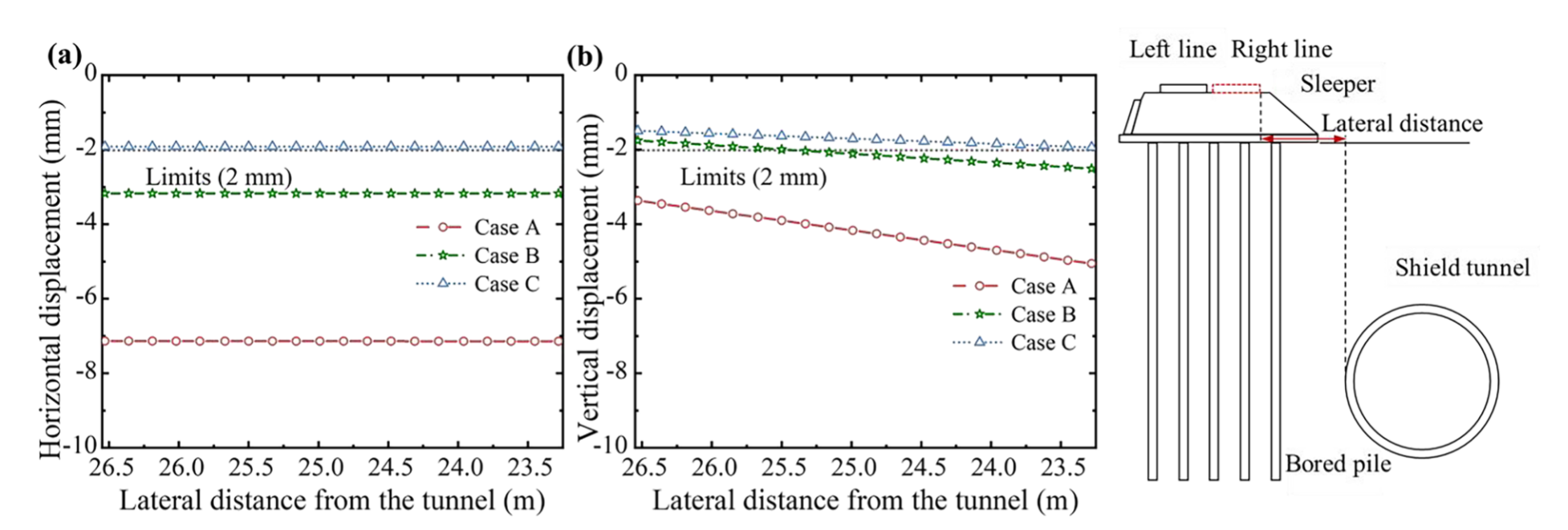

研究设置了三种工况进行对比分析:无保护措施(Case A)、仅设置隔离桩(Case B)、设置门式隔离桩(Case C)。基于机场联络线项目,选取DK6+965至DK6+985里程段,利用有限差分软件FLAC3D建立数值模型。通过对比模拟结果和现场监测数据,验证了数值模型的可靠性。

分析发现,无保护措施时,地表最大沉降达-37.7mm,超过规范限值-25mm;设置隔离桩后,地表沉降明显减小,Case B的最大地表沉降为-14.3mm,减小沉降超60%。对于高铁路基桩的水平位移和轨道板的位移,Case C的控制效果最佳,能有效将轨道板的水平和竖向位移控制在2mm以内,满足规范要求。

不同防护措施对地表沉降的控制效果对比

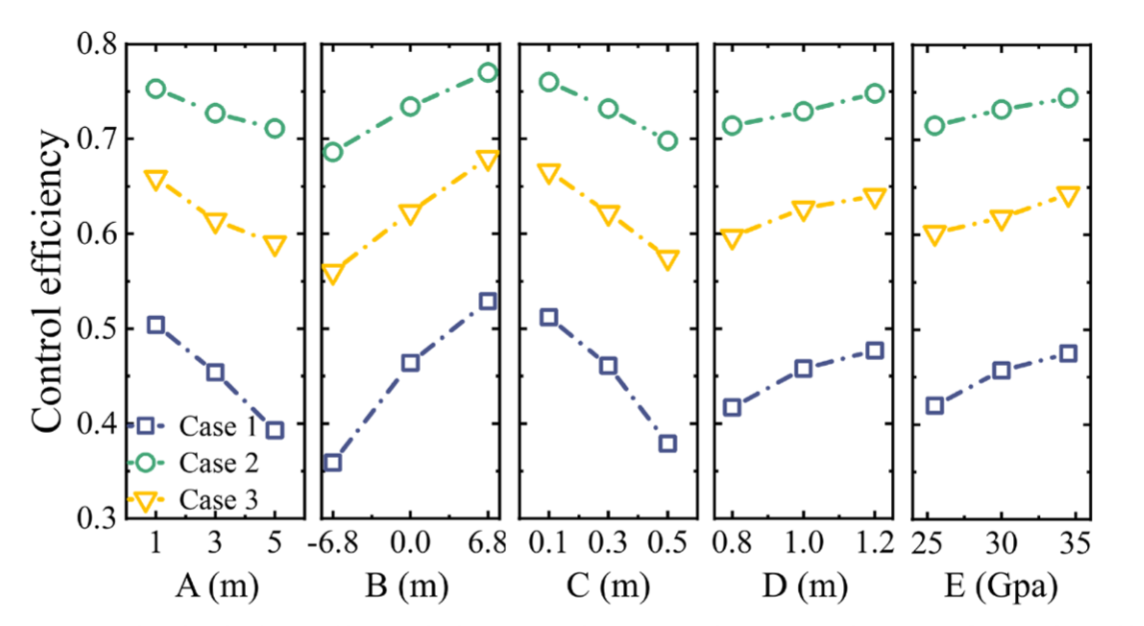

(2) 隔离桩参数优化设计

目前隔离桩参数多依赖工程经验确定,缺乏科学依据。本研究设计正交试验,选取桩长、桩径、桩间距、桩刚度和桩与隧道间距5个关键因素,通过计算“控制效率”评估各参数的影响。经数值模拟和敏感性分析,优化后的隔离桩参数为:桩径1m、间距0.2m、混凝土强度等级C30,桩与隧道结构的最小净距1m,桩底位于盾构底部以下7m,桩顶设置1.2m宽、1m高的冠梁,连梁间距6m、宽高均为1m。

不同隔离桩参数的控制效率对比

(3) 现场监测与施工参数影响

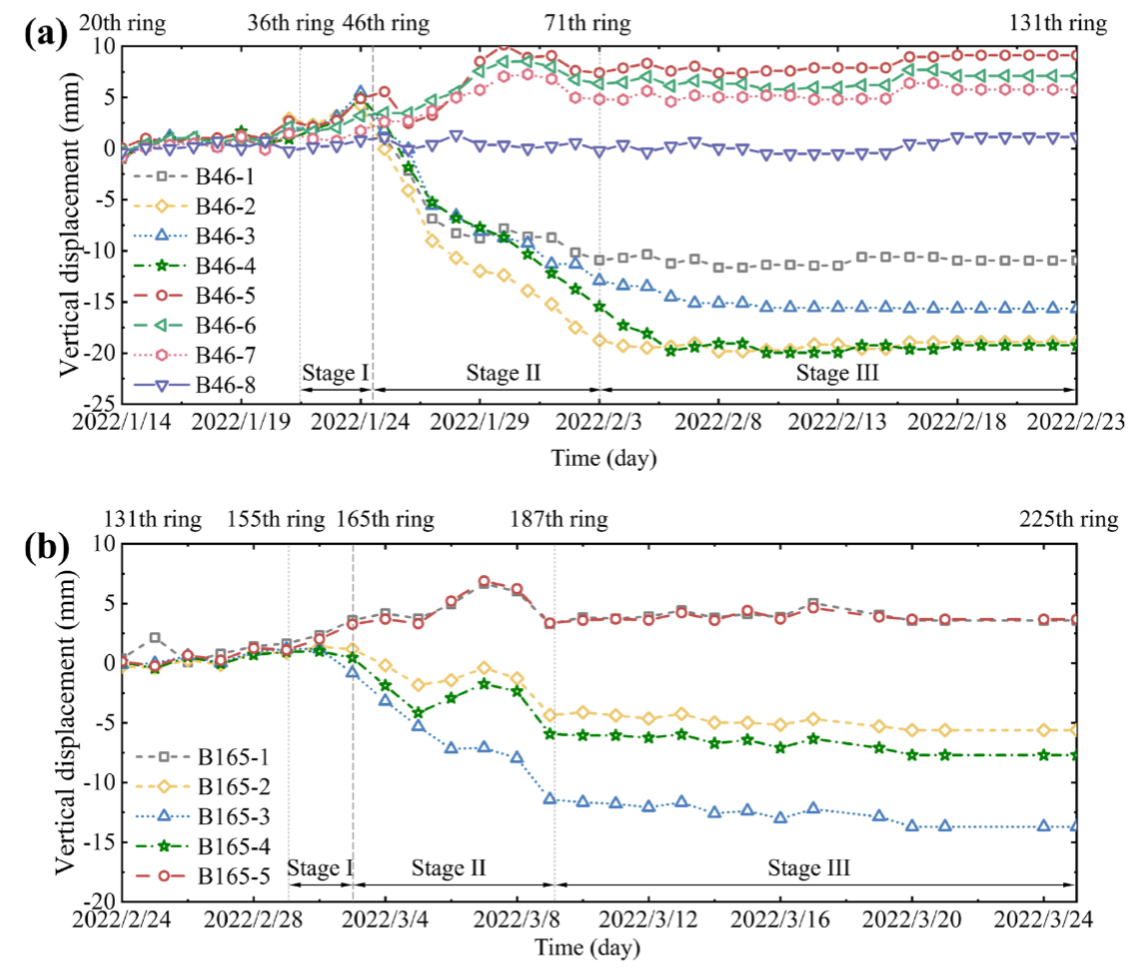

将优化后的Case C方案应用于实际工程,沿高铁线路布置变形监测点。地面沉降过程呈现出明显的阶段性,包括初始隆起、快速沉降和逐渐稳定三个阶段。施工过程中,最大沉降出现在第35环,达到-22.6mm,满足规范要求。

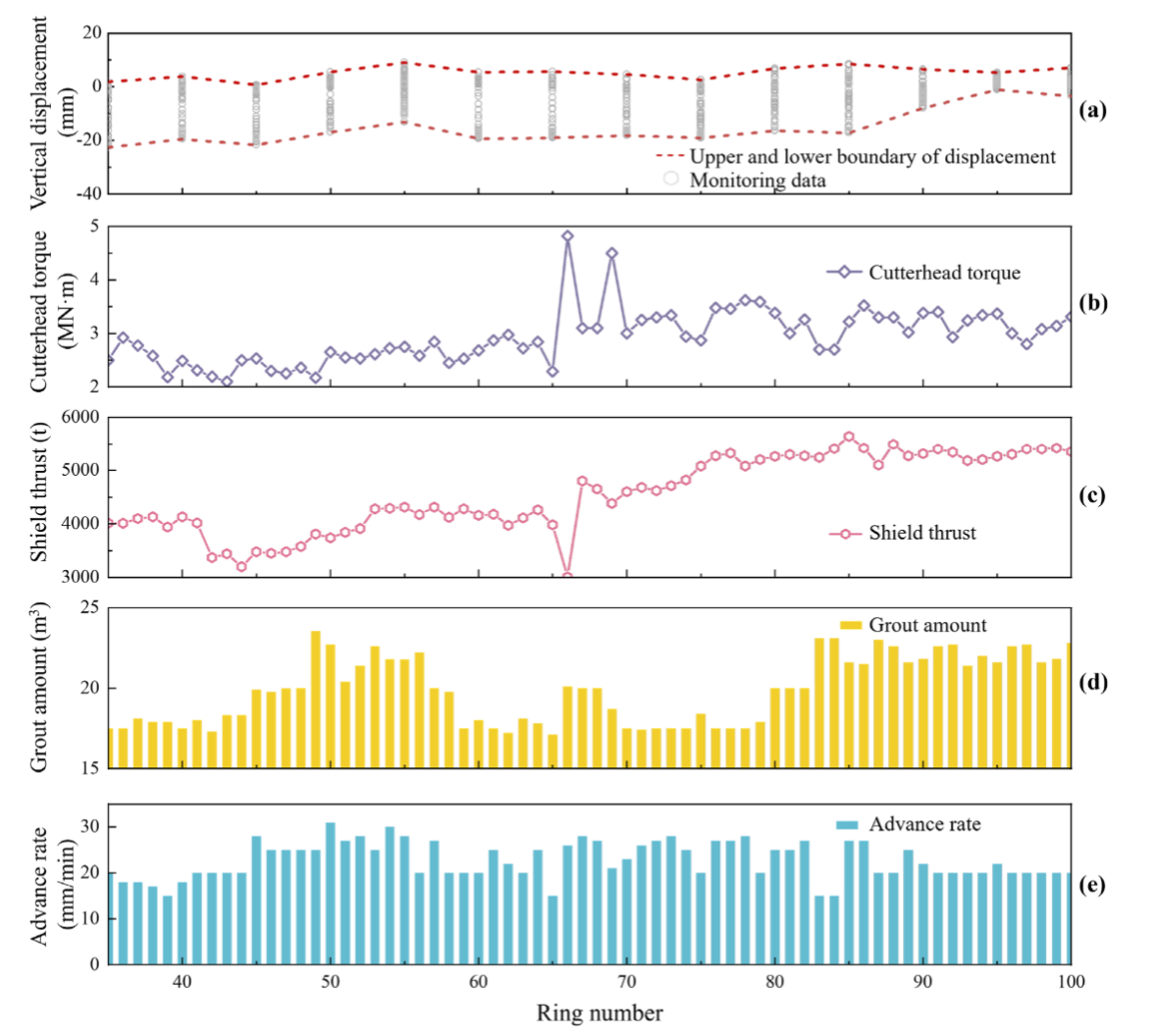

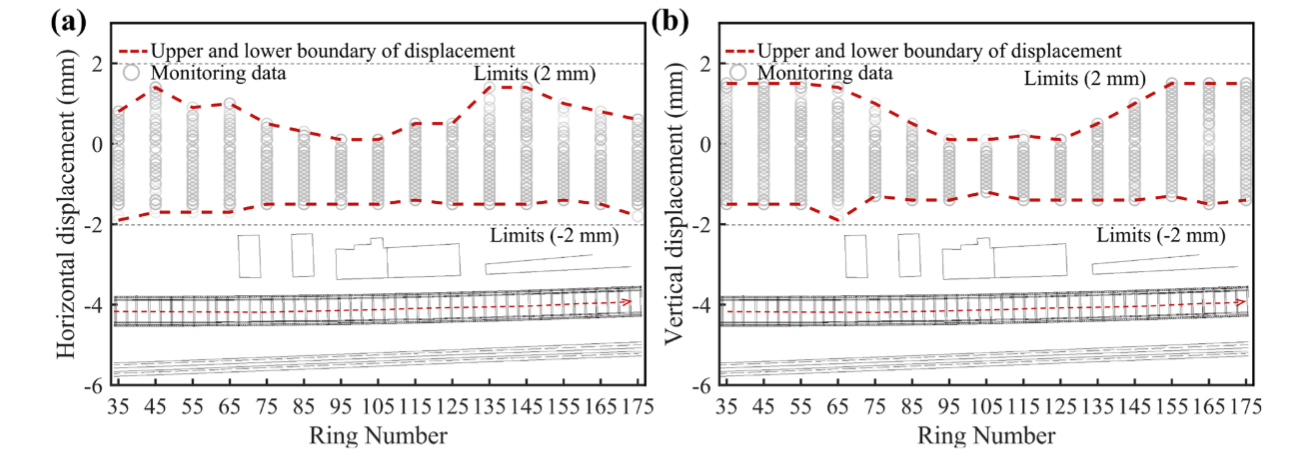

分析施工参数发现,适当增加盾构推力(约5400t)和注浆量(约22m³),并保持稳定的掘进速度(20-22mm/min),有助于有效控制地面沉降。高铁轨道板的水平和竖向最大位移均为-1.9mm,严格控制在高铁无砟轨道2mm的变形限值内,充分验证了优化后的门式隔离桩保护措施的有效性。

现场实测点布置平面示意图

主要结论

(1)门式隔离桩控制高铁轨道板位移效果显著,相比无保护措施,可使轨道板横向位移减少超60%,竖向位移减少超70%。优化后的隔离桩参数为:桩径0.8-1.0m,桩间距0.1-0.2m,桩底位于隧道底部以下至少0.5D处(D为隧道直径)。

不同防护措施对高铁轨道板的控制效果对比

(2)盾构隧道施工引起的地表沉降呈现三个阶段特征:盾构接近阶段的初始隆起;盾构通过阶段因尾部间隙和注浆未完全固结导致的快速沉降;盾构远离后的逐渐稳定。研究区域的地表最大沉降值为-22.6mm,满足-25mm的控制要求。

地表沉降监测点时程曲线图

(3)盾构施工参数对控制变形影响显著,优化后的参数组合为:盾构推力约5400t,注浆量约22m³,掘进速度稳定在20-22mm/min。这一参数组合能有效控制地表沉降和轨道板变形。

盾构施工参数与地表沉降对比示意图

(4)综合采用门式隔离桩保护措施和盾构施工参数优化,成功将高铁无砟轨道的水平和竖向变形控制在2mm的限值内,实测最大变形值为-1.9mm,确保了高铁的安全运营。

超大直径盾构并行既有高铁施工全过程轨道板变形实测图

(5)研究成果已成功应用于上海机场线工程,实现了大直径盾构隧道小间距长距离并行既有高速铁路的安全施工,为邻近高速铁路施工与城市地下空间开发提供了重要的技术支持。