近日,第二届上海市课程思政教学设计展示活动结果正式揭晓,我院三门课程获奖:倪颖负责的“交通仿真技术”荣获自然科学组2(工学、农学、医学类专业)特等奖,黄世泽负责的“物联网与信息安全”荣获研究生教育综合专业组特等奖,叶玉玲负责的“交通运输政策”荣获继续教育综合专业组一等奖。

第二届上海市课程思政教学设计展示活动

自然科学组2(工学、农学、医学类专业)

课程:交通仿真技术

负责人:倪颖

团队成员:孙剑、王艳丽、孙海浩

课程简介:交通仿真技术是交通系统分析与优化的关键手段。然而,国外软件长期垄断中国市场,因此,推进仿真技术自主创新,对于“交通强国”建设具有重要的支撑作用。

结合课程内容,厚植科技报国责任,浸润科学精神与工程伦理,提出“自主可控工具研发为主线,研学并进、师生共创”的教学理念,自主工具研发驱动课程的改革创新与思政内涵有机融入。学问相长,聚焦行业痛点,践行解决真问题的社会责任;边做边学,在实验中强化科学精神,落实以人为本科技向善的工程伦理;以研助学,面向前沿问题进行科技攻坚实践,探索中国方案;以赛促学,吸纳优秀作业进入实验工具,学生直接从学习者变为工具的开发者。

学生从畏惧到有效助力自主工具研发,创新成果显著;毕业生作为骨干参加了港珠澳大桥、上海虹桥枢纽等多项国家重大工程仿真,并将技术服务应用于“一带一路”国家交通建设;纷纷投身各类新质场景仿真技术攻关,成为交通强国建设的中坚力量。

第二届上海市课程思政教学设计展示活动

研究生教育综合专业组

特等奖

课程:物联网与信息安全

负责人:黄世泽

团队成员:董德存、卫志华、付琳

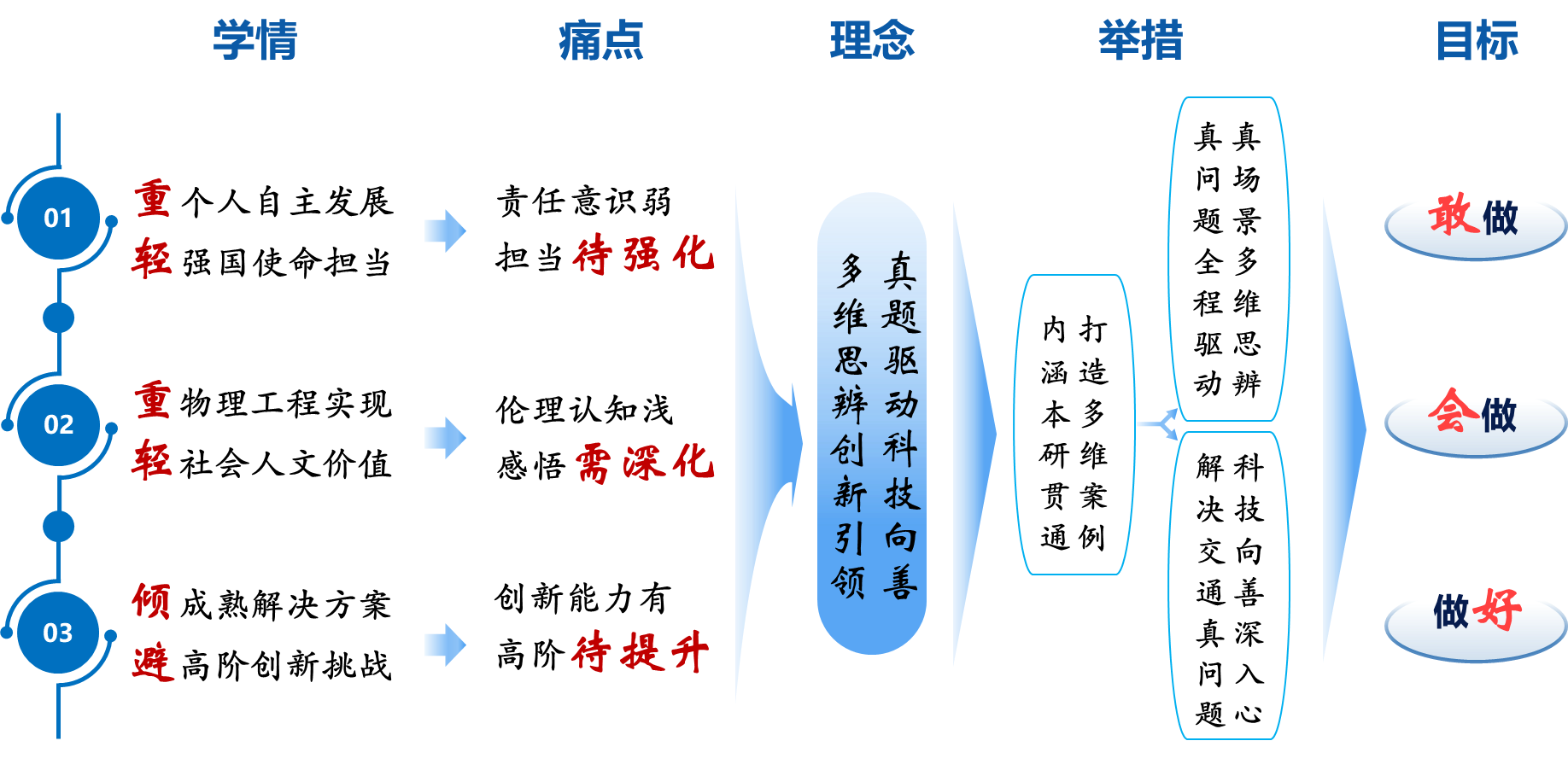

课程简介:作为学院“交通强国”战略支撑的核心课程之一,该课程始终以“真题驱动科技向善”为育人主线,精准破解当代工科研究生的价值塑造痛点,构建起技术能力与伦理素养深度融合的培养范式。

针对交通领域研究生普遍存在的“重个人发展轻强国使命、重工程实现轻人文价值、重成熟方案轻创新挑战”的倾向,课程团队深入剖析行业痛点,将“技术漏洞可能危及生命安全”“工程创新必须服务公共利益”的认知,通过真实案例具象化,引导学生超越单纯技术思维,在“感知-传输-应用”全链条中植入责任基因。

课程独创“案例库+真问题+新技术”立体化育人模式,打造有温度、有深度、有难度的学习场域——案例库筑牢责任底线:串联重大工程实践与典型事故案例,构建覆盖港珠澳大桥、高速磁浮等20余个交通场景的案例矩阵,通过“技术失效如何影响公共安全”的深度追问,让学生理解“每一行代码都是安全防线”;真问题锻造实战能力:以自动驾驶对抗样本攻击防御、端到端大模型风险防控等“卡脖子”难题为驱动,要求学生在课堂现场完成智能交通系统方案设计并接受多维度质询;新技术激发思辨活力:引入豆包智能体、数字孪生平台等前沿工具,设置“纯视觉vs多传感器融合方案的价值权衡”“智能交通效率与公平如何兼得”等思辨议题,引导学生运用马克思主义立场辨析技术异化风险,在讨论中培育科技人文主义精神。

课程改革形成“教学-科研-育人”良性循环:学生评教连续三年位列全校前列,获评同济大学课程思政示范课程,相关做法写入课程思政建设指南。“当技术创新与家国情怀同频共振,当工程实践与伦理思辨双向赋能,这正是交通强国建设最需要的‘新工科’人才底色。”课程负责人黄世泽教授表示,团队将持续深耕“真题中的思政课”,让更多学生在解决“卡脖子”技术中筑牢科技报国的信仰根基,让每一项交通科技创新都闪耀着人文精神的光芒。

第二届上海市课程思政教学设计展示活动

继续教育综合专业组

课程:交通运输政策

负责人:叶玉玲

团队成员:邹晓磊、考书健、宋唯维、张巧

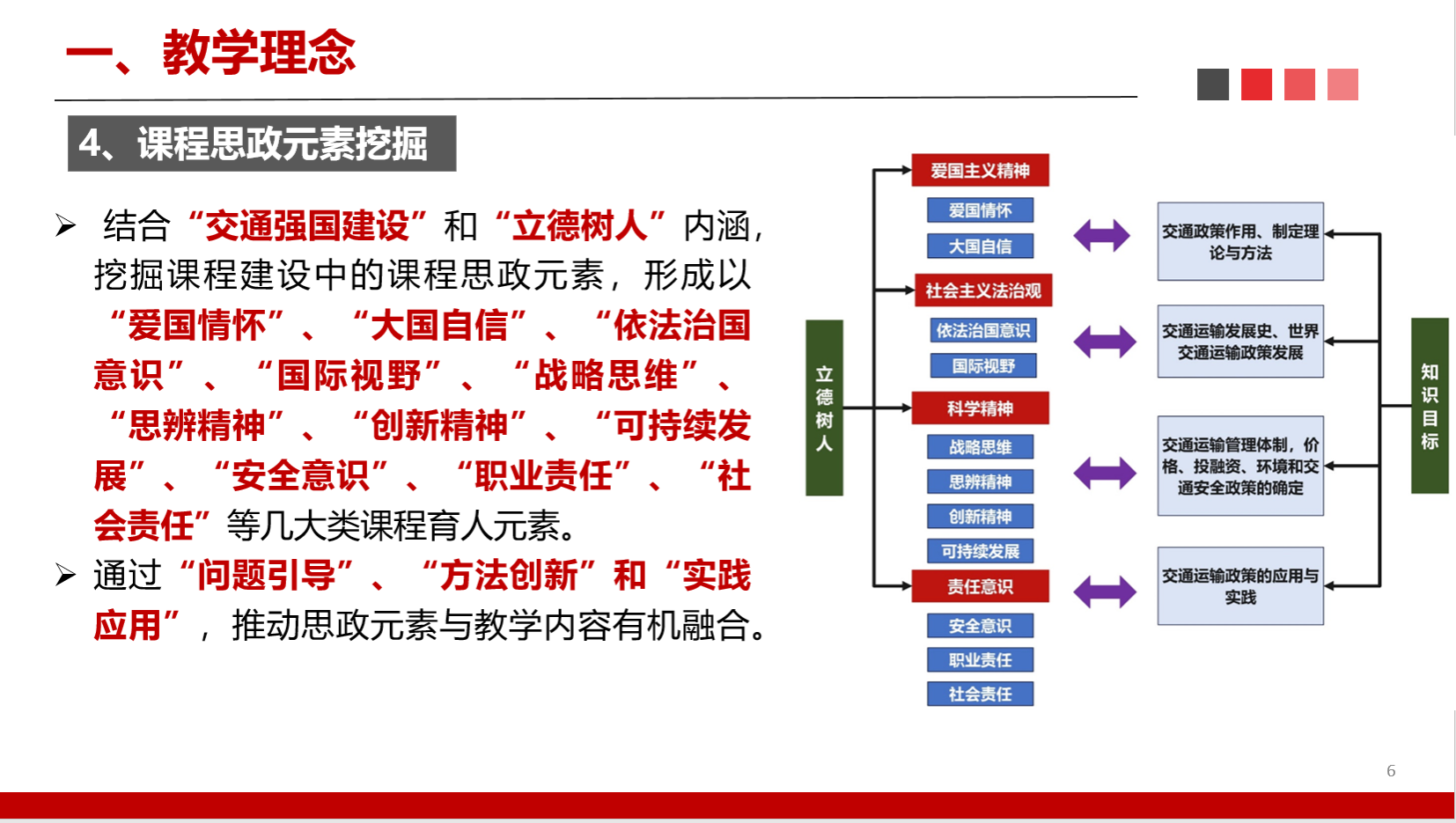

课程简介:“交通运输政策”是交通运输专业的核心课程之一,旨在培养成人学生系统战略思维、思辨能力和统筹意识。课程紧密结合运输政策法规与实际应用,重点聚焦我国铁路运输市场规制、运输资源有效供给与运输环境可持续发展等领域的政策内容。通过案例分析与辩证思维的训练,培养学生的爱国主义精神、社会主义法治观、科学精神与责任意识,提升学生在交通运输领域的决策和执行等职业能力。2024年“交通运输政策”课程入选上海学校课程思政示范课程。