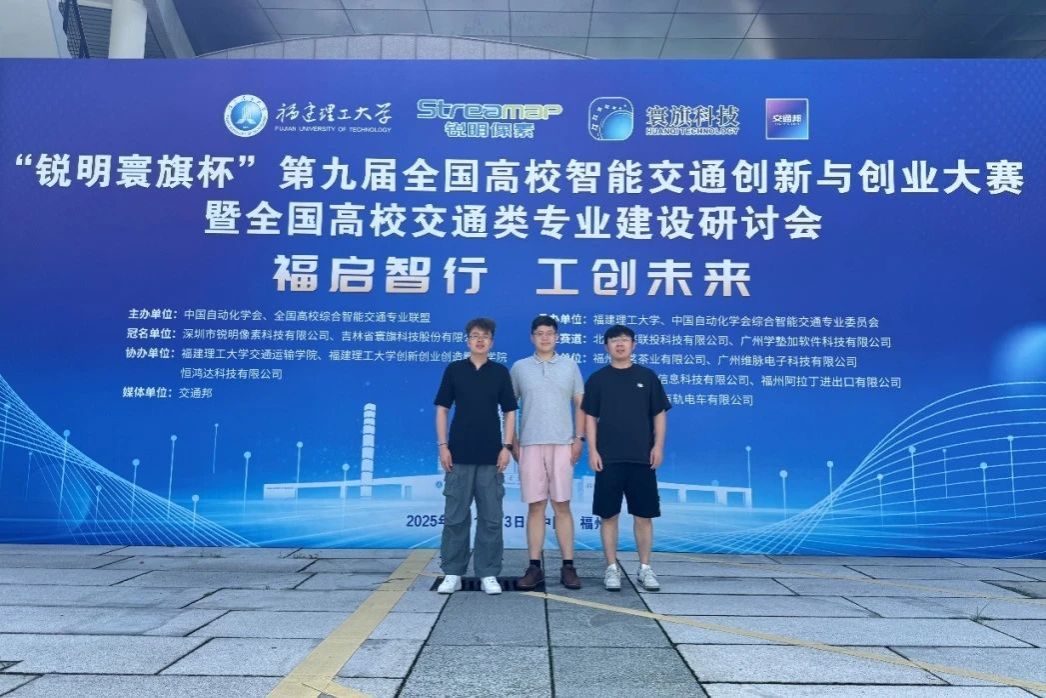

7月12日至13日,第九届全国高校智能交通创新与创业大赛暨全国高校交通类专业建设研讨会在福建理工大学举行,共有来自全国101所高校的812个项目报名参与。同济大学交通学院共有8个项目(本科生赛道项目4个,研究生赛道项目2个,企业赛道项目2个)入围全国赛决赛,经过现场答辩的激烈角逐,8个项目全部获奖,斩获一等奖2项、二等奖(银奖)5项和三等奖1项。

第九届全国高校智能交通创新与创业大赛以“福启智行,工创未来”为主题,由中国自动化学会、全国高校综合智能交通专业联盟共同主办,致力于增强在校大学生在“综合智能交通”“交通规划设计与管理”“交通仿真与评估”“交通大模型”等方面的创新创业精神和实践能力。

本科生赛道

第九届全国高校智能交通创新与创业大赛一等奖

出行时空异质性驱动的“时空折叠”地图体系构建

团队成员:

彭秋博 蒋稚桢 蒋懋鑫 吴天昊 杨旭

项目简介:

本研究聚焦中心型时间地图绘制,提出多级混合坐标变换算法,结合机器学习与几何变换模型,实现高拓扑精度与高几何完整性。构建可达性多维度指标体系,绘制综合性时间地图,阐释“通”与“达”。以上海虹桥枢纽为例,评估交通线网运行状态、新建交通设施作用,并分析交通资源时空错配及多模态交通可达性格局,为交通管理提供新的研究思路与实践范例。

机场飞行区碳足迹量化与智能优化研究

团队成员:

孙中宇 茅凯盈 马薇

项目简介:

在全球气候变化与中国“双碳”政策背景下,针对航空业飞机地面滑行阶段碳减排问题,本研究提出智能滑行优化方法。构建碳足迹追踪模型与多目标优化模型,融合多种智能算法设计优化策略,解决路径规划与冲突协调难题。以上海虹桥机场验证,碳排放减少19%,乘客等待时间降低4%,为航空业绿色智能运营提供支撑。

复杂交通场景下智能网联车辆协同决策智能增强

团队成员:

李亚擘 刘禹菲 马若轩 李漫琳 秦成

项目简介:

面对复杂的城市交通环境,现有的自动驾驶技术在应对人机混驾强冲突场景时仍存在挑战。本研究提出了一种针对复杂环境的智能网联汽车协同决策智能增强框架,以提升车辆在复杂交通环境中的决策智能度,安全、高效地实现智能网联汽车间的协同决策,有效解决自动驾驶面对复杂交通环境单车智能不足的问题,为高等级自动驾驶汽车商业化应用提供技术支持。

“清问智答”:基于知识图谱的地铁清分失效诊断系统

团队成员:

董智诚 张恒祯 吴宝贤 丁诗鉴

项目简介:

清分系统是城市轨道交通的核心系统,其基于清分模型,实现对网络客流分布的精准还原,并由此完成对线路票款收入的公平清算。因此,清分系统一旦失效,将导致票款收入清算失真等严重后果。本研究创新性地融合关系图卷积神经网络模型(RGCN)、大语言模型(LLM)与知识图谱(KG)技术,构建清分失效问题的智能诊断系统(“清问智答”),为地铁运营管理部门提供可实时、低成本的清分失效问题诊断分析。

研究生赛道

面向高等级自动驾驶的全栈化安全测试

团队成员:

张瑞聪 徐恬 余长剑 毕睿昂 常洋

项目简介:

随着高等级自动驾驶技术的快速发展,其安全性问题日益突出,功能安全测试、预期功能安全测试与仿真工具链建设已成为自动驾驶安全落地的重要技术难题。本研究提出了全栈化测试方法,核心研发了主客观耦合的功能安全实车测试技术以及预期功能安全多维度加速测试技术,并构建了可信交互仿真工具链。上述技术已成功应用于实际项目,为自动驾驶技术的安全落地和产业规模化发展提供了坚实的理论方法和技术基础。

第九届全国高校智能交通创新与创业大赛三等奖

G-Track:轨道交通智慧运维机器人领航者

团队成员:

姚坤升 吴诗雨 李林欣 王志瀚 陈徐靓 王艺涵

项目简介:

本团队研发G-Track智慧运维机器人,该机器人专为夜间天窗作业场景设计,创新性地提出检测快速、操作简便、功能多样、廉价轻量的新一代铁路维护方案。通过轮轨动力学优化、物联网自动驾驶系统、四链路融合定位算法等关键技术创新。其模块化挂载设计使小车能灵活应用于检测、整修等多领域,后端智能管理分析平台实现了数据的高效处理。研究表明,G-Track机器人在降低铁路维护成本、提高效率、保障安全等方面成效显著,未来在智能化升级和市场拓展上潜力巨大,有望推动轨道交通维护行业迈向新高度。

企业赛道

数模双驱动的路网信号协调控制方法研究——以福建理工大学周边路网为例

团队成员:

刘畅 黄子涵 杨育聪 张宇遨

项目简介:

本研究针对未饱和交通需求下的静态信号协调控制问题,提出“数模双驱动”优化框架。通过相位结构设计、解析模型驱动基础方案优化、协调单元划分及强化学习鲁棒优化四阶段方法,解决高峰时段信号优化问题。最终降低行程时间比13.90%、拥堵里程比30.90%,并减少失衡交叉口与低服务水平交叉口占比各16.67%,验证方法有效性。

基于容量感知最大压强的秒级自适应交通信号配时方法研究

团队成员:

田珂菲 胡旻悦 王思为 张格源

项目简介:

本项目提出基于容量感知最大压强模型(CAP-MP)信号配时算法,基于相位压强与出口道通行能力构建容量饱和度指标,动态识别拥堵相位,实现秒级自适应控制。通过SUMO仿真、多算法对比验证以及算法适应性分析,本算法可显著缓解交叉口拥堵,实时性强、稳定性好、能实现秒级响应与轻量化部署,具备良好工程推广价值。