同济学子探秘长三角轨道融合,青春助力交通强国梦!为积极响应国家长三角一体化发展的号召,来自同济大学交通运输、交通工程、车辆工程、广播电视学等多个专业的同学们踏上了一场别开生面的社会实践之旅——“轨道智联长三角,发展按下加速键”。本次实践项目不仅是一次对现代轨道交通系统的深度探索,更是同济学子以青春之名,为交通强国建设及长三角一体化发展贡献智慧与力量的生动实践。

紧扣时代脉搏,共绘轨道蓝图

习近平总书记强调:“要紧扣一体化和高质量两个关键词,深入推进长三角一体化发展。”《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》与《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的相继出台,为长三角轨道交通的发展指明了方向。面对技术标准不统一、运营管理分割、跨区域协同机制缺失等挑战,由专业教授、行业专家和思政老师共同带队,本硕博跨年级、跨专业学生组成的暑期社会实践团队深入长三角十余座核心城市,开启了一场多层次轨道交通融合发展的调研之旅。

跨界协同,深度调研

1.上海闵行:地下连廊的速度革命

在市域机场线景洪路站,团队成员体验市域机场线与15号线新启用的地下换乘通道。新换乘通道启用后,乘客的换乘方式从地面露天步行转为地下直达,避免日晒雨淋之苦的同时换乘时间由原来的19分钟缩短为15分钟,避免了二次安检、二次过闸,实现了“一票换乘”。通道内的全网首个50米自动步道,为携带大型行李的乘客提供便利。

2.江苏苏州:双城地铁的紧密牵手

在花桥站,团队成员们见证了上海地铁11号线与苏州地铁11号线的“无缝换乘”。日均3.85万人次的客流中,七成是跨市通勤的上班族。这一成就的背后,是27次技术协调会的艰辛努力,以及“Metro大都会”与“苏e行”两大系统的智慧融合。成员们亲身体验了“无感换乘”的便捷,深刻理解了技术协调与标准统一的重要性。

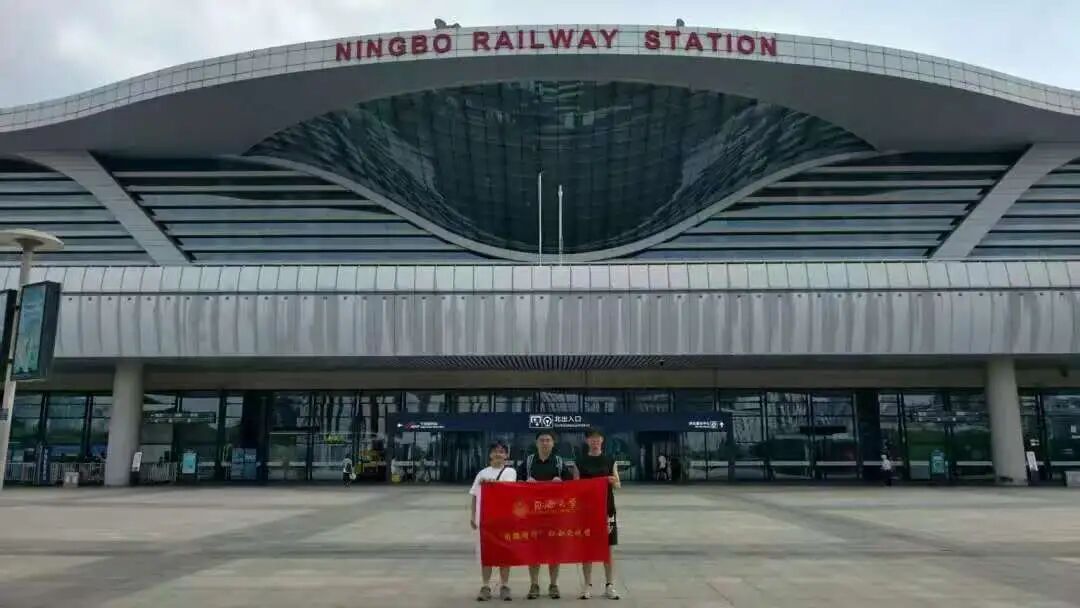

3.浙江宁波:20元的“三城生活”

在宁波站,既有线改造而来的宁波城际铁路成为亮点。杭绍甬三城的边界因20元票价而被悄然抹平,普惠性政策让跨市通勤变得更加经济实惠。成员们乘坐城际列车,亲身体验了“公交化运营”带来的便利,同时也关注到了“接驳难”、“预约难”等现实问题,为后续的调研报告积累了宝贵的一手资料。

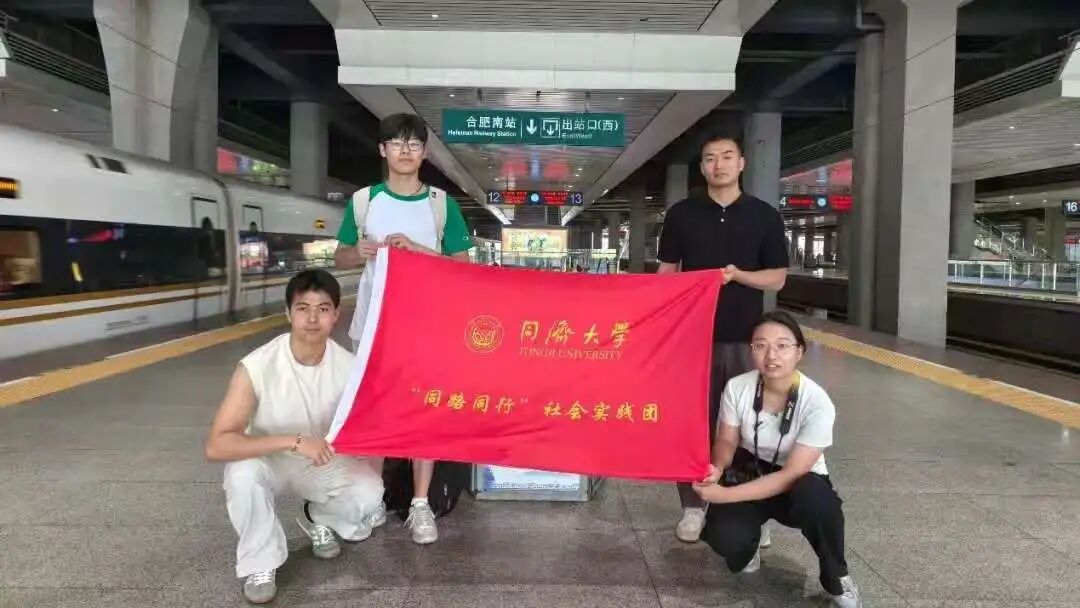

4.安徽合肥:高铁与地铁的无缝对接

在合肥南站,信息丰富的引导指示牌如同灯塔般指引着旅客前行。刷身份证出高铁闸机,右转直行3分钟即可到达地铁闸机前,这一“免检走廊”的设立,极大提升了旅客的出行效率。成员们与车站党员志愿者深入交流,了解到这一创新举措背后的信任与革新,深刻体会到跨区域协同管理的重要性。

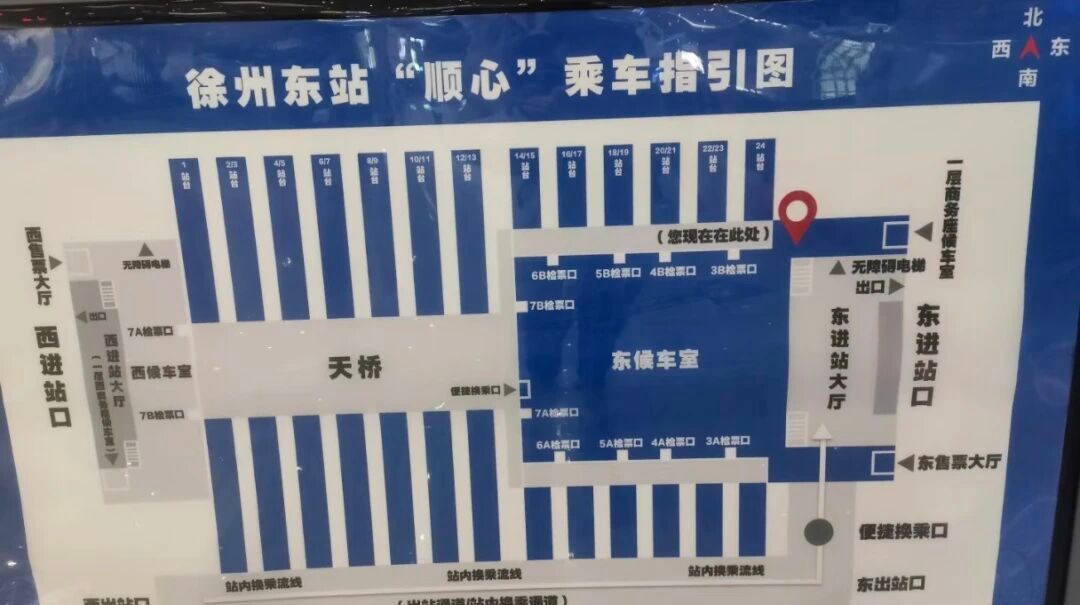

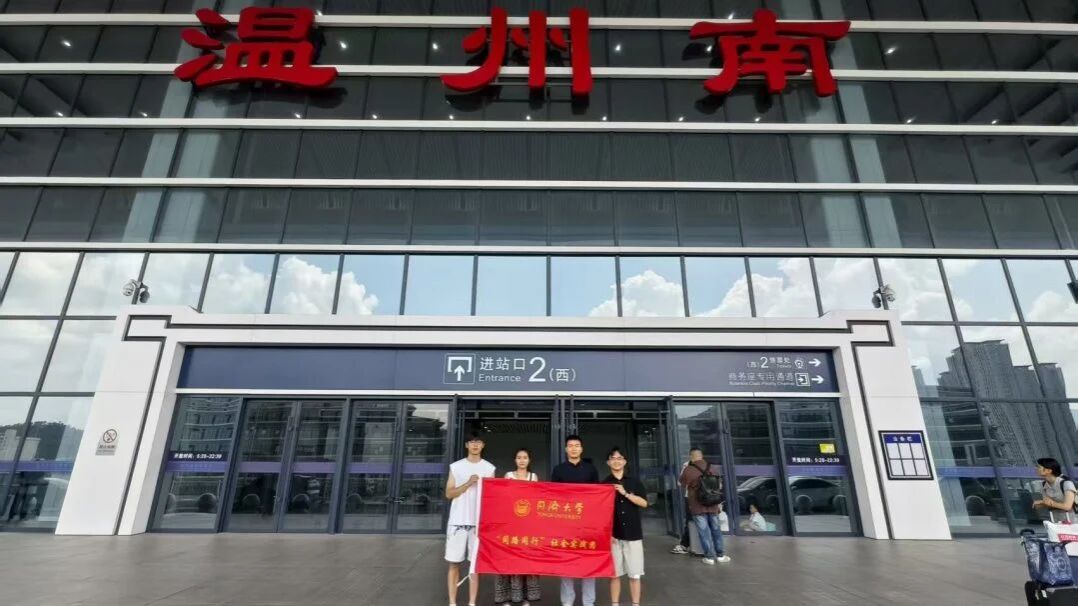

5.长三角各地:多层次网络的协同命题

在徐州东站,成员们体验东西站房的换乘通道,其大幅提升了进站、站内换乘的效率;在杭州东站,高铁出站直达地铁的“免检模式”同样为旅客换乘提供了极大的便利;温州南站,高铁东、西站房出站后皆可无缝换乘S1线......随着多层次的轨道交通网络将一座座城市紧密连结,“轨道上的长三角”正从宏伟蓝图迈向生动现实。

成员感悟

乔同学:

参与这次社会实践,我深切感受到国家和时代赋予我们的责任与担当。作为同济交通人,我们不仅要掌握扎实的专业知识,更要关注国家交通发展战略,将所学应用到实际中去。在调研过程中,我看到了轨道交通对人们生活的巨大影响,也感受到了自己作为一名交通专业学生的责任和使命。未来,我会更加努力学习专业知识,为交通事业的发展贡献自己的力量。

叶同学:

这次参加长三角轨道交通融合发展的调研实践,让我深刻体会到了理论与实践结合的重要性。在花桥站,亲眼看到上海和苏州地铁的无缝换乘,我才真正明白技术标准统一和运营管理协调的难度与意义。和团队成员一起讨论解决方案时,我感受到了协作的力量,也激发了我进一步学习的动力。

薄同学:

轨交融合的种种创新举措不仅提高了旅客的出行效率,也展现了跨区域协同管理的可能性。在调研过程中,通过与车站的工作人员深入交流,我们也了解到了他们在实际操作中的困难和挑战。这次经历让我更加明白了交通规划不仅要考虑技术层面,还要兼顾人文关怀和实际需求。

袁同学:

城际铁路改造项目让我看到了轨道交通普惠化的未来。20元的票价让跨市通勤变得更加经济,但背后的接驳难、预约难等问题也不容忽视。在调研中,我们不仅要发现问题,更要思考如何解决这些问题,做到理论联系实际。

实践总结

疾驰的列车掠过长三角纵横交错的轨道网,景洪路站的快速“一票换乘”、花桥站的双城衔接、宁波城铁的民生票价、合肥南站的免检革新等案例,既是技术赋能的成果,更是制度破壁与普惠设计的共鸣。基于这些穿行于沪宁合甬等十余座轨交城市间的调研成果,实践团队已形成详细的调研报告,以专业视角破解长三角轨道交通融合发展痛点,为构建高效衔接的区域轨道交通网络建言献策。

道钉虽小,能稳钢轨;青春虽短,可书华章。实践团队的师生们以实际行动践行“与祖国同行,以科教济世”的使命,为长三角一体化发展贡献青春力量。未来,更多的同路人们将继续在轨道交通领域深耕细作,为构建高效衔接的区域轨道交通网络而不懈奋斗,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。