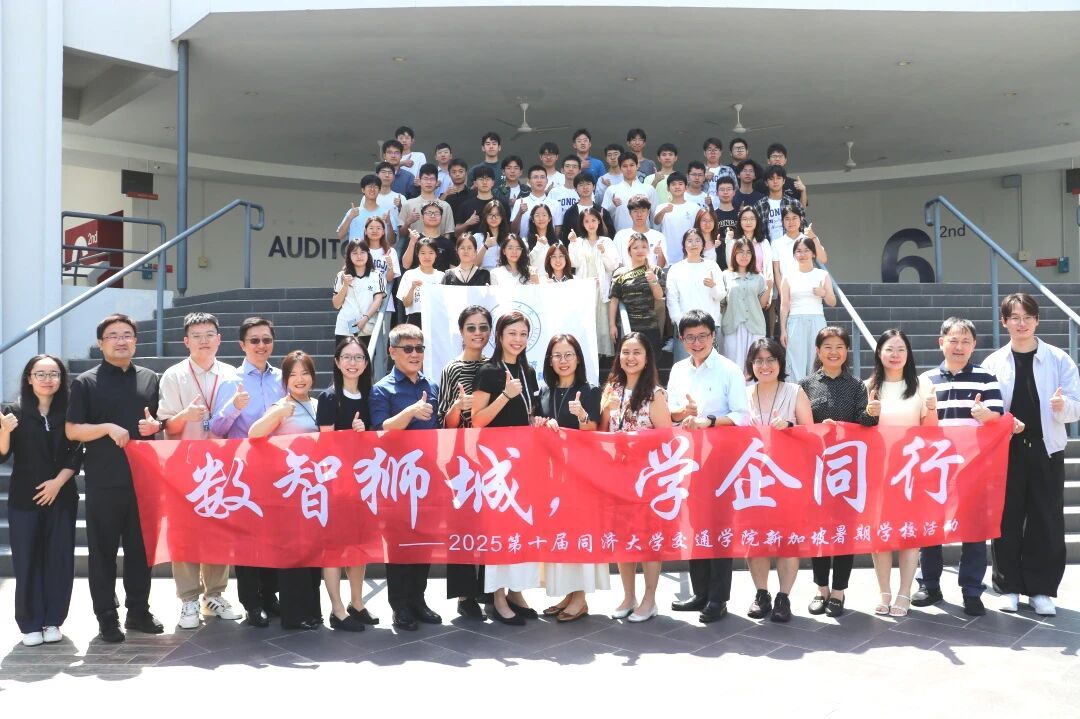

面向全球化浪潮与科技革命深度演进的时代背景,呼应培养具备国际视野、创新思维与实践能力复合型人才的核心使命,交通学院在本科生院和学研工部的支持下,由王凌凌、王文斌、王长丹、万小华、李伟伟和胡志超6名老师带领来自交通学院、机械与能源工程学院、电子与信息工程学院等12个学院的44名本科生于2025年8月4日-8月9日前往新加坡开展为期6天的学、践、研暑期学校活动。

团组前往新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡陆路交通管理局、中国建筑(南洋)发展有限公司、Nurasa等海外知名市政单位及科研院所机构考察调研新加坡交通设施、交通管理特色和优势,了解新加坡的政策法规,体验当地的风土人情,助力同学们涵养“通专基础、学术素养、创新思维、实践能力、全球视野、社会责任”综合素质,在“学术探究—创新实践—文化浸润—产教协同”的访学行程中跨出成长为“担当民族复兴大任、引领未来的社会栋梁与专业精英”的坚实一步。

狮城闻道——探究学术新知

以学术交流为桥梁,贯穿访学全程的一堂堂精选专业课让知识传播无远弗届。来自新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡陆路交通管理局的主讲人们从学科概述、研究前沿、个人学术经历娓娓道来,与同学们产生共鸣。

崔越老师和史超老师分别介绍了两校的“3+1+1”项目,为同学们搭建了一条从本科到硕士阶段的学术深造通道,清晰的培养体系与国际化的教学资源引发广泛关注。

新加坡国立大学环境土木与环境工程系助理教授杨凯棣聚焦智能网联与自动驾驶车辆整合入人类主导交通系统的核心议题,探讨高效性与可信性双目标下的科学问题与技术挑战;与同学们分享了从理论层面构建"人类偏好融合-决策机制优化"二元分析维度、从技术层面建立数据隐私保护与网络安全机制的混合交通协同管理模式。

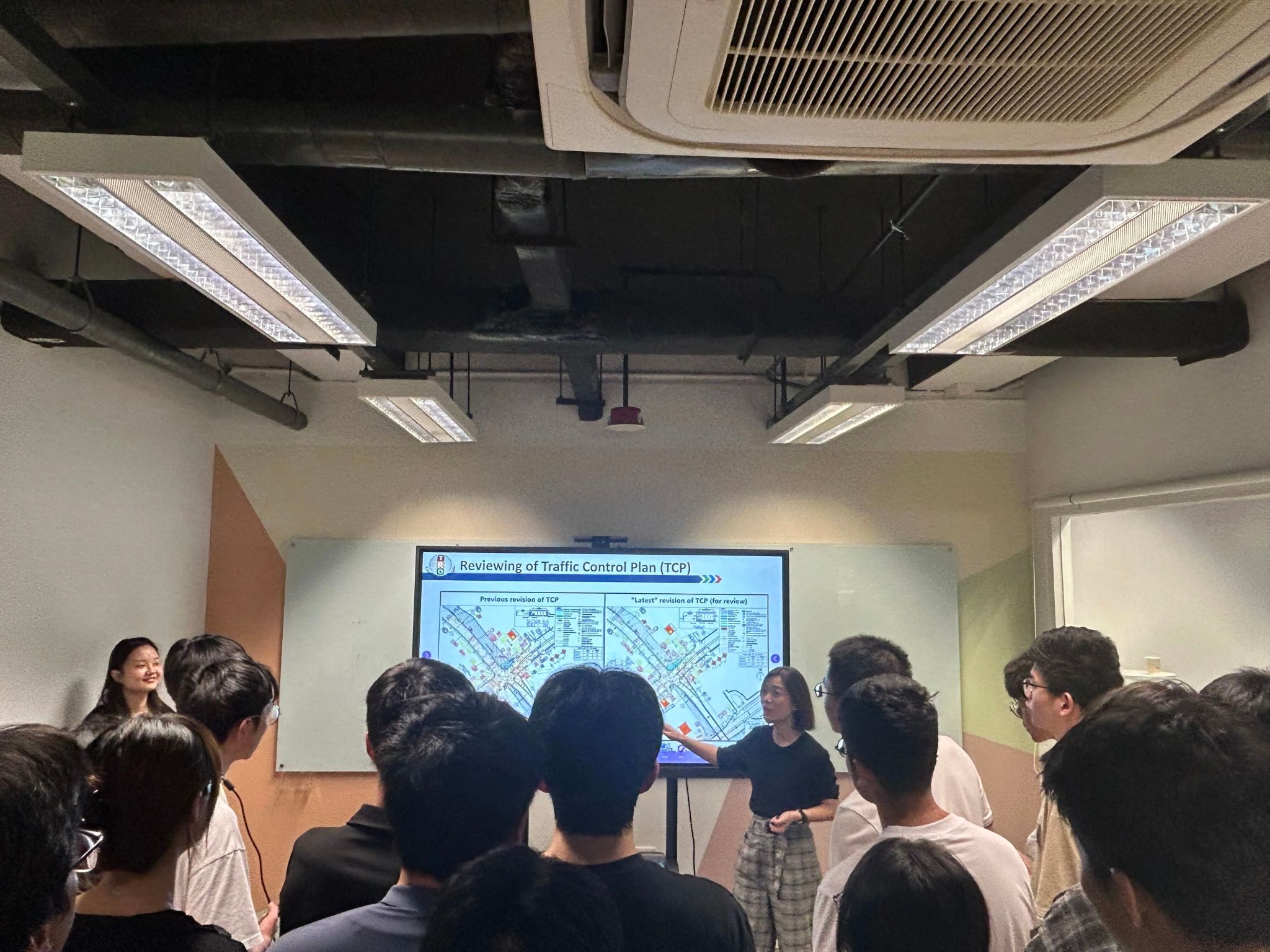

来自新加坡陆路交通管理局的专家们以工作坊的形式讲授交通规划、电子道路收费系统和智能交通系统方面的课程。Lim Wee Liang(Deputy Director, Traffic Modelling & Simulation )围绕微观、介观、宏观三个层次的模型重点讲解了综合规划中土地使用与交通运输的相互影响,综合规划的实际应⽤,以及如何通过交通预测模拟规避拥堵达成交通流高效管理。Koh Wee Ping(Director, Integration Operations & Technology)介绍了通过车辆配额、收费等政策工具平衡交通供给与需求的优化道路空间方法;详细解析了新加坡电子道路收费系统的核心概念和历史演变,强调影响其作为公共交通补充政策的关键因素。校友蔡雪芬(Senior Manager, Transportation IT Asset Management)解析了新加坡智能交通系统的三大技术模块,即智能传感器与设备、综合交通监控与控制、交通运营数据分析与信息发布,重点提及了陆路交通管理局自主研发的Ignite地理信息平台和Panorama数据平台,以及DataMall开放数据生态系统的成果。

亲临其境——寻访创新之光

本次访学向海外企事业单位延拓育人阵地,带领同学们走进实验室和工作实境,以走访参观和切身实操的方式进一步帮助同学们了解国际行业发展前沿、树立职业规划意识、提升自身综合能力。

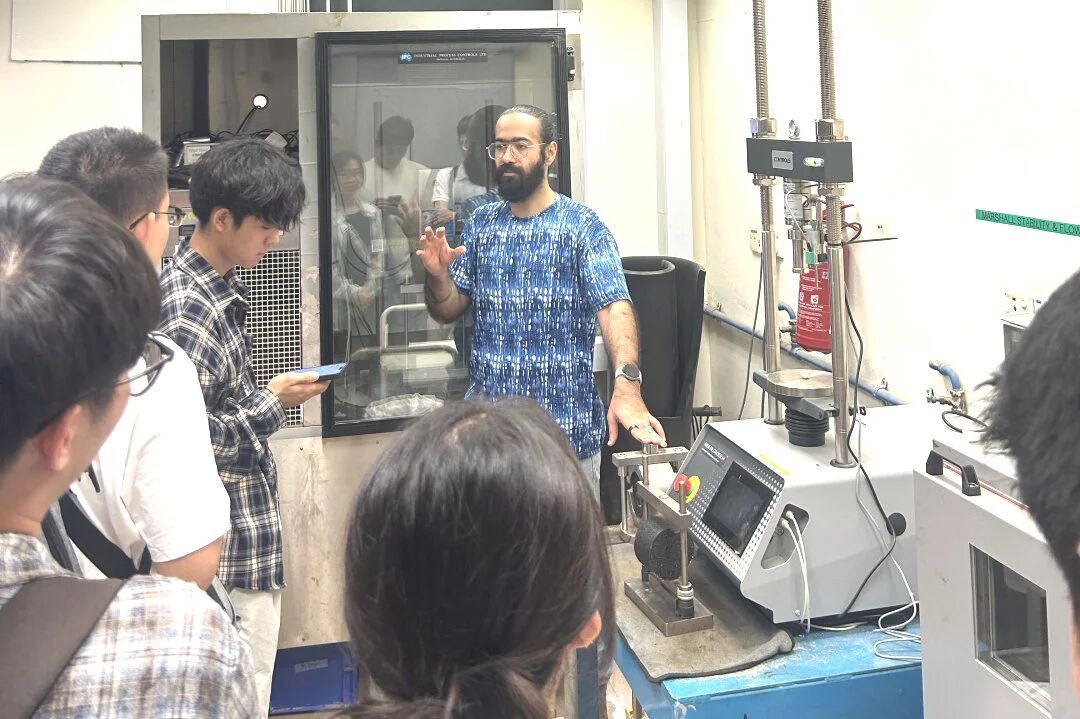

在新加坡国立大学,同学们先后参观了交通运输实验室与数字化实验室,近距离接触了前沿的科研设备与技术成果,直观感受了工程学科在解决现实问题中的创新应用。

校友企业Nurasa食品科技创新中心参观及植物性食品试吃体验环节中,同学们探索了该中心如何通过试点生产、即用型创新设施和生态系统伙伴关系,支持可持续食品创新并加快产品开发,同时通过有趣的试吃体验加深了对植物基可持续食品的认知。

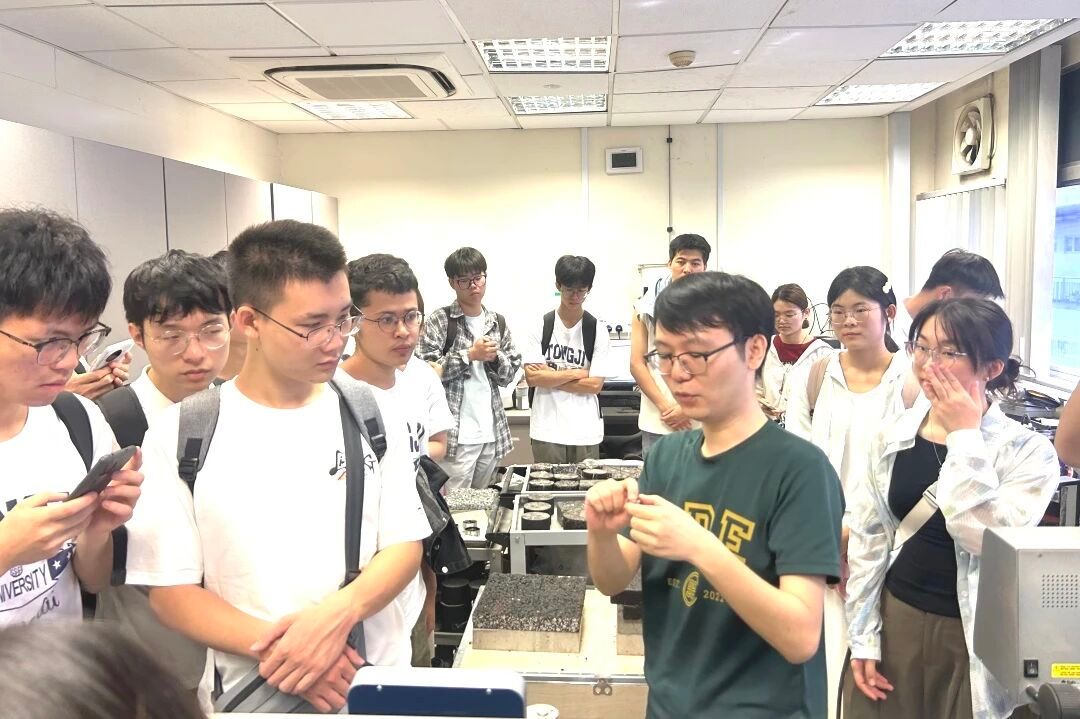

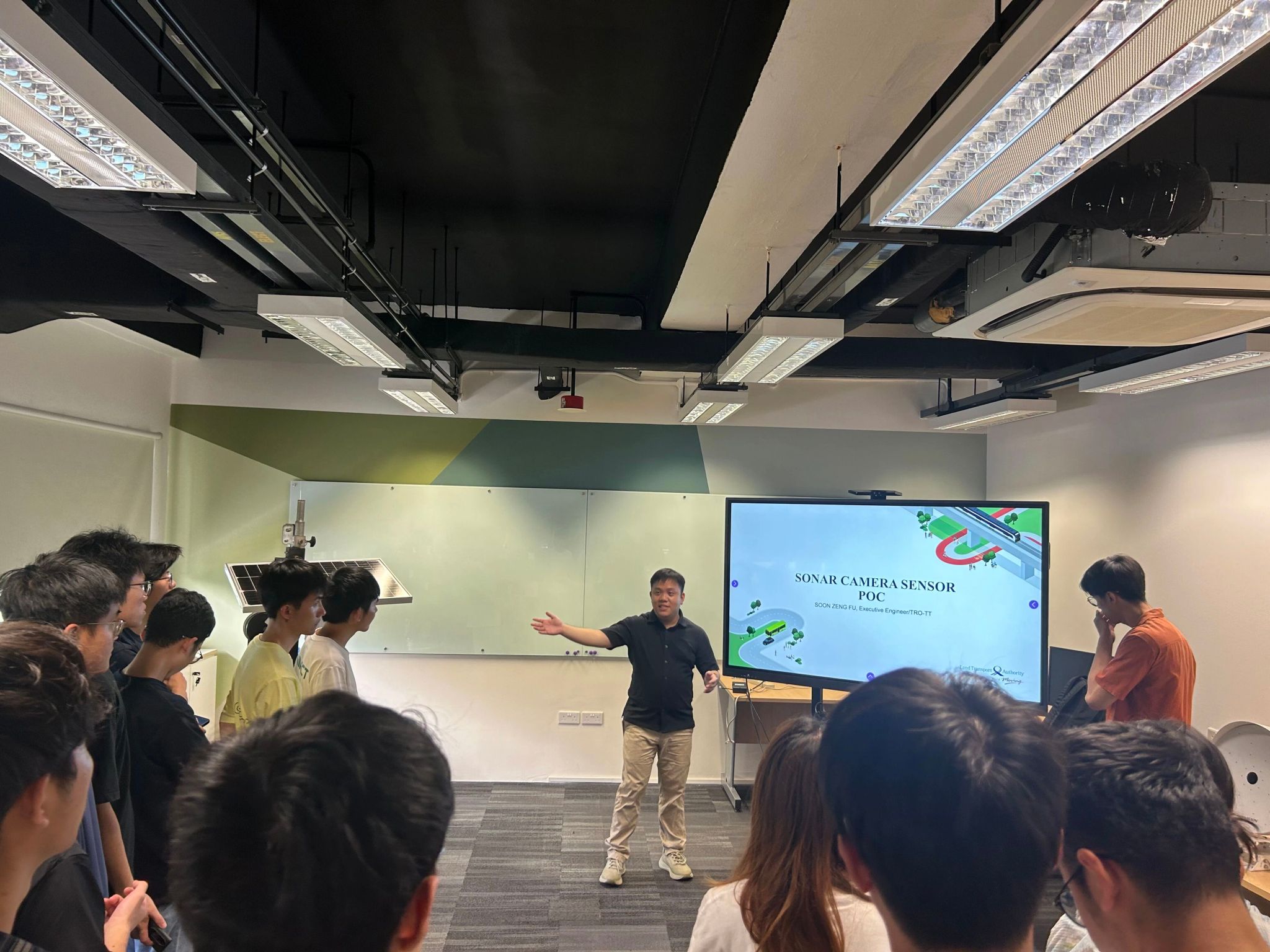

在新加坡陆路交通管理局,团队前往道路创新实验室进行参观。Material Lab围绕道路材料的优化创新与质量保障开展核心工作,通过在表面材料中掺入纤维提升路段性能,改良材料以增强无障碍友好性,分析道路缺陷成因并履行质量保证与控制职能,进一步推动环保型材料体系构建;CM Studio聚焦当前交通规划图纸审核流程繁琐、跨文件核对与人工校验耗时易错等问题,借助AI技术构建单一协同平台,整合多方实时协作、规范检索及设计改动追踪功能,以提升工作效率;TDA Studio展示了声纳相机传感器等前沿技术,探索摄像头传感器部署方式并通过多种摄像传感器联用和传感电缆实现车辆超速噪音实时监测。

在南洋理工大学,大家先后走进交通和地理空间实验室,参观了内嵌无线感应充电系统的可弯曲混凝土路面展示原型,该技术通过转换器、发射线圈混凝土板及接收器完成电动汽车静态与动态充电,实现15cm内200-500W传输功率;观看了新加坡广泛使用的降温涂层展示,该技术通过添加高红外反射性能的复合无机颜料实现降温效果,在保证反射隔热性能的同时,满足建筑外观多样性需求,解决了“白色城市”的视觉单一性问题;了解了明渠水流中的水跃现象及工程师在溢洪道、雨水排水系统等不同需求工程场景下对水跃现象的应用或规避策略。

中建南洋公司座谈交流会上,公司人事部助理总经理范利民介绍了公司在新加坡建设发展过程中的重要贡献。人事部、综合办公室和工程技术中心的专家们与团队师生围绕校企合作、人才联合培养、可持续建筑与绿色技术应用等议题进行了深入交流。双方均期望通过此次交流,在人才输送、人才联合培养等方面积极推动双方合作更加精准化、体系化、持续化,促进校企合作更快更好发展。

薪火相传——共话同舟情谊

“您所在的专业或行业中,‘建设韧性系统’意味着什么,这个理解在过去几年有没有发生变化?”“在跨学科合作中,有哪些思维方式或能力对您特别有帮助?”“生命科学背景如何进入生物制造行业”“新加坡在推行高速收费的进程中是否遇到阻碍,采取何种方式解决?”,在校友圆桌会谈和陆路交通管理局午餐会上,同学们积极发声,或学科或生涯规划相关的问题引发了热烈讨论。

校友圆桌会谈上,Nurasa首席执行官郭秀玲校友带来主旨演讲,为同学们答疑解惑。她由大学通识教育对其全方位思维和人文塑造的影响展开,结合自身在食品科技与创新生态系统方面的实践经验,分享了如何通过系统性思维与跨学科协作推动可持续发展真正落地,不仅涉及技术或产品,更关乎人、合作以及每个人参与塑造未来的可能性。此外,刘秀玲校友作为圆桌会谈主持人也给同学们提出宝贵意见和建议,来自建筑、交通、城市科技等领域的校友黄晓东、周光宇、蔡雪芬和刘河针对“如何通过多领域协作,共同打造可持续、韧性与宜居未来”与同学们展开专题对谈。

陆路交通管理局午餐会上,校友和高管们“以身入局”与同学们互动问答,在对话间擦出思想碰撞的闪亮火花。同学们不仅以优良风貌向校友们展示了学校近年来在人才创新培养方面的成效,也以此次交流作为契机成为校友和母校“双向奔赴”的纽带和桥梁。据悉,新加坡陆路交通管理局将于今年9月赶赴同济大学开展专场线下招聘,为持续推进学校“招生—培养—深造—就业—校友”人才成长全链条纵深发展添砖加瓦。

览胜拓宇——品味多元文化

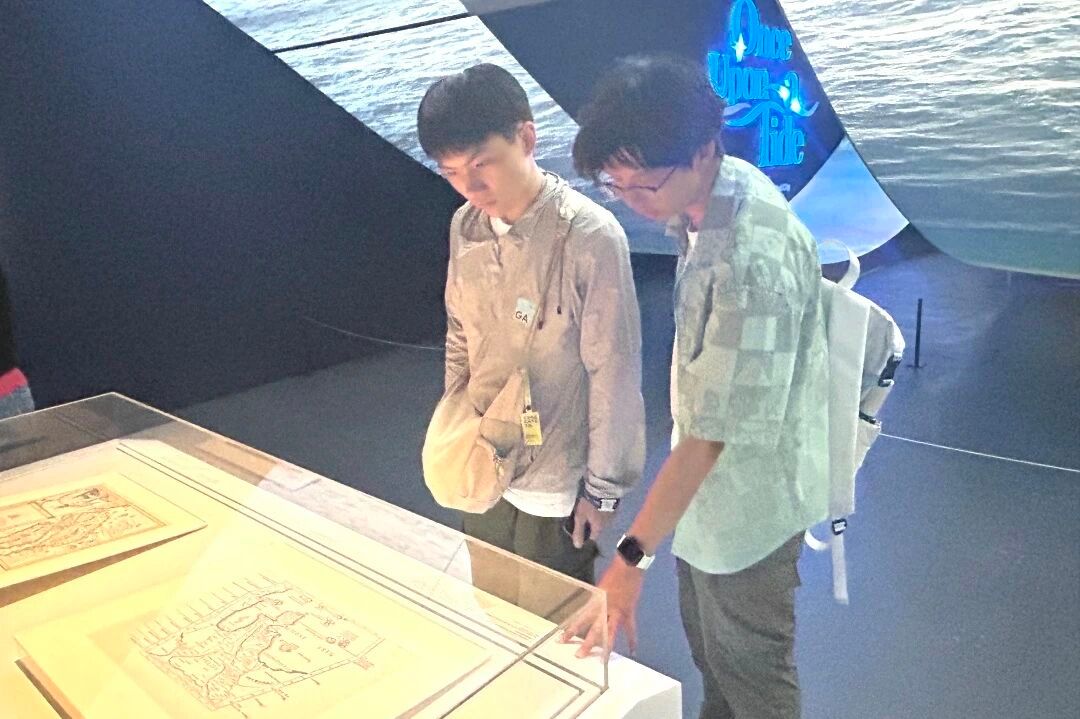

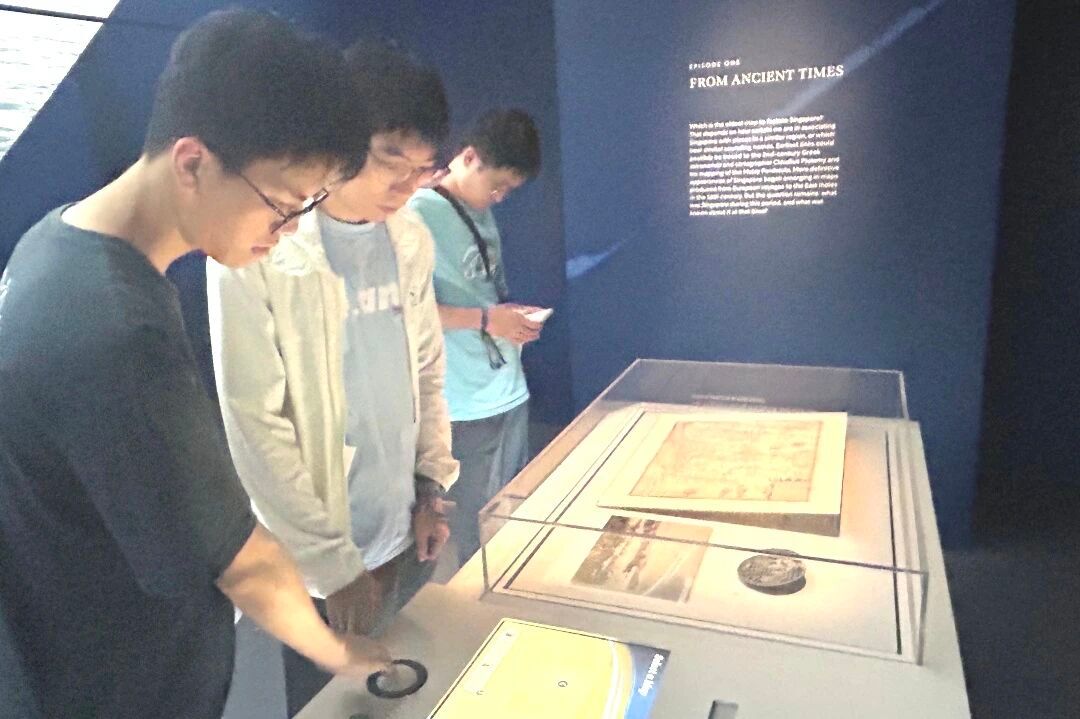

在极具沉浸感与互动性的新加坡城市规划展览馆中,同学们踏上追溯和展望之旅,探索新加坡如何利用有限的土地和资源,满足其各种水、能源、废物、绿色和交通需求;体验维多利亚音乐厅和新加坡国会大厦等地标建筑以及甘榜格南、小印度和唐人街等历史街区的今昔对比;俯瞰中心区域建筑模型,了解微缩在3D打印精细化全岛模型中的城市规划战略;重历最早的道路、第一辆蒸汽有轨电车、全国第一个公共水族馆等众多新加坡城市建设的“第一步”,全面揭开新加坡如何从20世纪60年代的新兴国家发展为亚洲最宜居城市之一的蝶变历程。

走进新加坡国家博物馆,沉浸式触摸狮城历史脉络。新帕拉第奥式建筑里,古典柱式与适配热带的圆顶、拱窗相映,为这场历史探寻添了几分厚重感。展厅中,“新加坡历史馆”的1700件文物是最佳向导——从史前工具到殖民时期遗物,从二战印记到建国初期史料,清晰串起新加坡从渔村到国际都市的变迁轨迹;“时光之旅”借光影与互动技术,将700年关键节点具象化,让人直观感受不同时代的社会风貌;“森林的故事”则以数码化古典画作,呈现历史长河中自然与人文的共生,为理解当地发展背景添了生动注脚。

研学思辨——洞见城市未来

访学尾声,同学们结合暑期学校的“学之所教”和“学之所获”,自主选定研究视角、拟定研究方案,开展了自主合作式的探究调研,将“学之所思”转化为“学之所用”。聚焦“智能交通系统与拥堵收费”“新加坡公共交通系统一体化”“樟宜机场调研”"多元文化与城市空间发展""花园城市的建设经验""新加坡多语言政策与多元文化发展""新加坡环境保护与城市可持续发展""智慧城市与人工智能"八个主题,通过案例分析、深度访谈、田野调查等方法,探讨了新加坡在城市更新、科技创新、文化传承等方面的现状和特色,亲历了一次从知识获取转向素养生成的学习体验,完成了一次以知行合一为导向的创造性跨学科实践。

互学互鉴——交流参与感想

谢欣宇(交通学院)

这次新加坡访学,让我对这座城市有了鲜活认知。它面积不大,却处处透着精致——完善的基础设施、清晰的规则,连广播都用四种语言播报,细腻关怀藏在每个角落。

城市规划馆里,新加坡的发展脉络清晰铺展;街头多元美食香气四溢,各国面孔擦肩而过,文化交融的暖意扑面而来。国家博物馆并不小,展厅里的文物静静诉说着这座城市的历史底蕴;鱼尾狮公园海风轻拂,满是活力与朝气。

最难忘的是 Nurasa 的校友交流活动。郭秀玲CEO的主旨演讲,让我明白可持续发展需要跨学科协作。参观食品科技创新中心时,看到试点设施如何加速可持续食品落地,真切感受科技的力量。专题对谈中,校友们分享成长路径,和我们热烈互动,让我懂得协作在复杂世界中的意义。

新加坡的细节最动人,比如距离站点很远的公共交通的到站倒计时,让赶时间的人心中有数。这次访学让我知道,宜居之城的秘密,就藏在用心与协作里。

袁超月(电子与信息工程学院)

为期六天的新加坡访学之旅,在期待中开始,在不舍中结束,留下的却是一段段难以磨灭的珍贵记忆和沉甸甸的收获。从上海出发的那一刻起,心中便充满了对这座“花园城市”的向往,而这趟旅程,更让我对新加坡的了解从平面走向了立体,从书本走进了现实。

行程伊始,我们便通过新加坡城市规划馆和国家博物馆,得以一窥这座岛国令人惊叹的发展史。洁净的街道、高效的交通、独特的建筑美学,背后是长远而智慧的城市规划,这让我对“以人为本”的发展理念有了更深刻的理解。国家博物馆的参观,则让我看到了新加坡多元文化的融合与包容,深厚的历史底蕴与现代化的脉搏在这里和谐共存。

随后的几天,我们的学习交流更加深入。在新加坡国立大学和南洋理工大学,我们感受到了浓厚的学术氛围;在陆路交通管理局(LTA)的课程学习,则让我对高效公共交通系统的运行逻辑和创新理念有了直观的认知,这些宝贵的经验为我们的专业学习带来了巨大启发。校友会活动更像是一场温馨的聚会,在异国他乡感受到了家的温暖,也搭建了宝贵的交流平台。在最后的团队调研环节中,我们将所学知识与实际问题相结合,在协作中碰撞思维的火花,将此行的所见所闻内化为自己的思考。

这不仅仅是一次简单的旅行,更是一场眼界与思维的洗礼。新加坡的每一处细节,都让我感受到了这座城市强大的生命力和精细的管理能力。这次访学之旅,让我受益匪浅,它不仅丰富了我的专业知识,更让我对未来有了更多的思考与展望。

李俊伶(经济与管理学院)

清晨七点,大巴驶向机场,困意尚未消散,却被兴奋冲淡。在航站楼里,我们拍下第一张合照——一次充满期待的游学之旅即将启程。“花园城市”不再只是书本上的名词,而将成为眼前真实的风景。

最后一天,我在樟宜机场的星耀穹顶下徘徊,绿意盎然的热带植被与飞泻的瀑布相映成趣,仿佛这座城市在作最后的挽留。当飞机划过夜空,带走的不仅是行囊,还有对这个城市的眷恋与不舍。

新加坡很小,却像一块精密的钟表,每一个齿轮的咬合都分毫不差。但精密不等于冰冷,在这座每年出入境人次远超常住人口的城市里,处处流露着人的温度:我们这些异乡人,甚至被别的异乡人问路,也帮其他游客耐心拍照;语言不通时,彼此会心一笑打开翻译软件交流。正是这座城市的"小",让这些温暖的偶然成为必然的相遇。

翻看照片,动人的往往不是地标建筑的打卡照,而是那些不期而遇的瞬间:城市规划馆一楼孩童堆砌的积木城堡、国立大学迎新会上憨态可掬的人偶、南洋理工大学实验室窗外的蓝调天空、以及自由调研时种种意料之外的惊喜......

新加坡的魅力,不在于它拥有多少世界之最,而在于它如何让效率与温情共存。再精密的城市系统,最终服务的永远是生活其中的鲜活的人。

郑元劢(物理科学与工程学院)

新加坡的六天之旅令人印象深刻,我深深地感受到新加坡作为一个陆地面积极小的国家的五脏俱全的运行系统——尤其是其交通系统,这也是本次我们访学重点学习的部分。

到达后的第二天我们参观了新加坡市区重建局以及国家博物馆,了解了这座城市从14世纪至今的历史,尤其是1965年以来李光耀先生对于城市规划的种种开创性的举措,令人钦佩不已。第三天我们在新加坡国立大学进行参观学习,校园内的植被覆盖率极高,令人忍不住多驻留一会。印象最深刻的是当天下午在NURASA企业与同济大学新加坡校友会成员的交流,特别感谢几位校友的准备以及给我们传授的人生经验,绝对令人受益终身。此后,在新加坡城市重建局和南洋理工大学土木与环境学院的参观让我们认识了他们对于城市道路建设的贡献,特别是感受到研究过程的不易。在即将回到上海的前一天,我们分组在城市的各个角落进行了充分调研,在没有统一领导的前提下感受了新加坡这座城市的魅力,至今令人流连忘返。

六天的时间过得很快,我们见到了许多新的事物,学习了许多从未接触的知识,拓宽了自己的视野。新加坡确实是一座管理得非常典范的城市。我们也特别感谢学校给我们宝贵的机会,让我们留下了一段美好的回忆。

樊子豪(海洋与地球科学学院)

新加坡游学之旅让我深刻感受到这座城市的魅力。城市规划展览馆的巨型3D模型和互动体验,生动展现了新加坡如何从渔村蜕变为花园城市,其填海造地与立体绿化的远见令人惊叹;国家博物馆则通过战争史与移民文化的展示,揭示了多元种族和谐共处的根基,尤其是华侨抗战的悲壮历史让人动容。在南洋理工大学的土木与环境学院实验室展示了交通模拟系统、河流模拟装置。鱼尾狮公园象征传统与现代的交汇,滨海湾花园的超级树展示了科技与自然的共生,福康宁公园则让人在历史遗迹与城市绿洲中感受时空交错。此行让我领悟到:一座城市,既需前瞻规划与技术创新,也需文化包容与生态智慧。

第十届新加坡暑期学校团队|来源

王凌凌 王文斌 王长丹 万小华 李伟伟 胡志超|审核

同济交通编辑部|出品