近日,同济大学依托交通运输工程、航空宇航科学与技术、计算机科学与技术、测绘科学与技术、管理科学与工程等优势专业学科,申报的“低空技术与工程”交叉学科博士、硕士学位授予点,已顺利通过教育部审批,将于2026年招生。

前期布局

为服务国家低空经济发展战略需求,根据党的二十届三中全会关于“发展通用航空和低空经济”的战略部署以及国务院学位委员会《关于做好低空技术与工程交叉学科学位授予点超常布局试点工作的通知》文件精神,同济大学瞄准战略紧缺与新兴学科,积极推进“低空技术与工程”学科体系建设与创新布局。

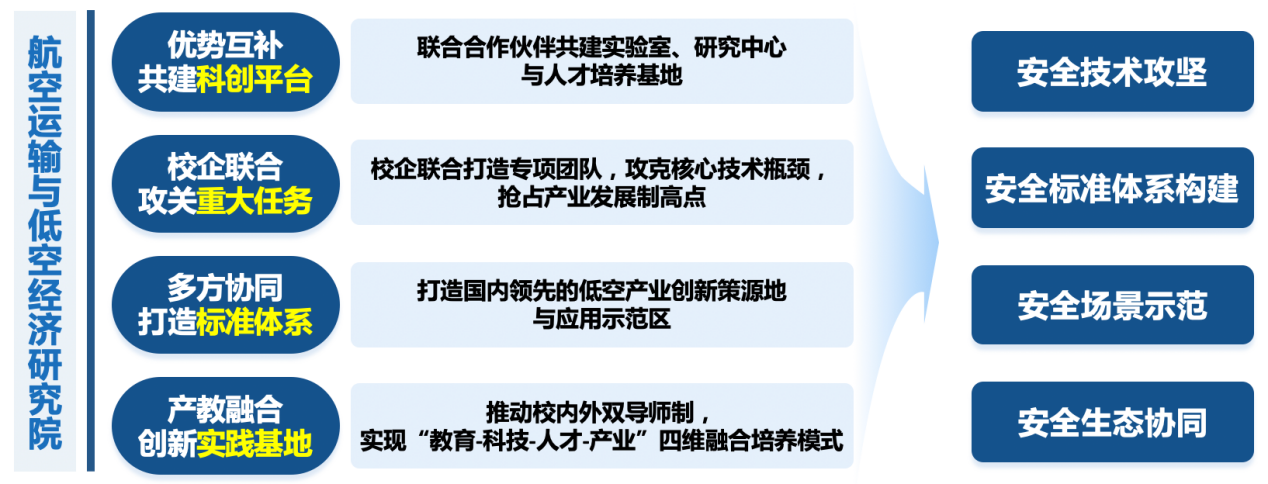

2025年5月,成立同济大学航空运输与低空经济研究院,统筹学科建设与科研组织。同济大学依托“5G/6G+数-物融合低空交通仿真测试平台”,联合“张江低空安全共性技术研发与验证中心”与“嘉定环同济经济圈低空产教融合基地”两大基地,形成“科研-教学-产业”三位一体的立体布局。该体系为低空技术与工程学科的持续创新、成果转化与应用示范提供了坚实支撑。

学科定位与特色

“低空技术与工程”是面向国家综合立体交通网络构建与低空经济发展的战略性新兴交叉学科,以数学、力学、系统科学、信息科学等为基础知识,以低空空域内的运载器、基础设施、感知通信系统及运行环境构成的空—地协同复杂系统为核心研究对象。

该学科以“适航牵引、自主智能、感控一体”为特色,构建覆盖“运载器-基础设施-航行管控-安全保障”全链条的系统化研究体系。依托交通运输工程、航空宇航科学与技术、计算机科学与技术、测绘科学与技术、管理科学与工程等优势学科的交叉支撑,形成多学科共研、系统共创、应用共育的学术格局。目前已汇聚一支由国家级人才领军、知识与年龄结构合理的高水平师资队伍,包括15名国家级人才、27名省部级青年人才以及42名正高级专任教师,为学科发展、科研创新与人才培养提供坚实保障。

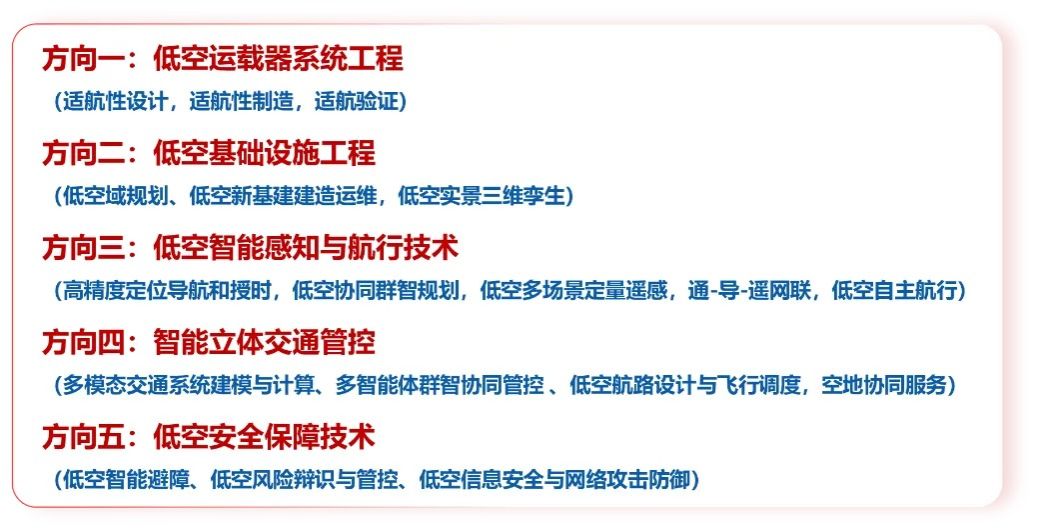

学科建设重点聚焦五大方向:“低空运载器系统工程”、“低空基础设施工程”、“低空智能感知与航行技术”、“智能立体交通管控”、“低空安全保障技术”。

学科方向

人才培养

同济大学“低空技术与工程”一级交叉学科坚持“交叉融合、项目驱动、智能赋能、产教共育”的人才培养理念,聚焦未来低空产业的技术前沿与战略需求。

在培养体系上,融合交通、测绘、航空宇航、管理、计算机等多学科课程,设立“企业出题+双导师指导”的校企联合项目制课程及“AI+低空应用”创新课程群,形成“多学科协同指导+项目化培养+创新实践驱动”的育人模式。

硕士培养目标:面向产业应用,培养具备系统设计、智能感知与复杂工程问题解决能力的复合型工程人才;

博士培养目标:面向科技前沿,培养具备原创研究能力、战略视野与产业引领力的学术与创新领军人才。

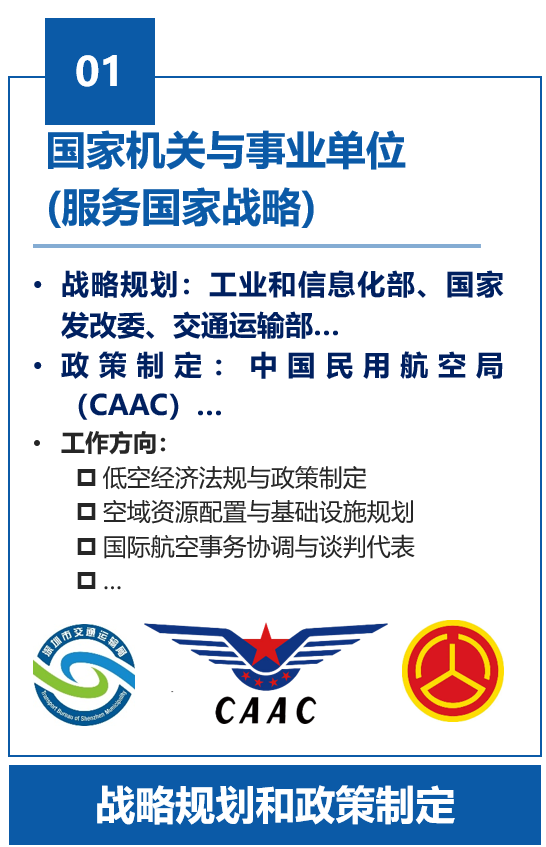

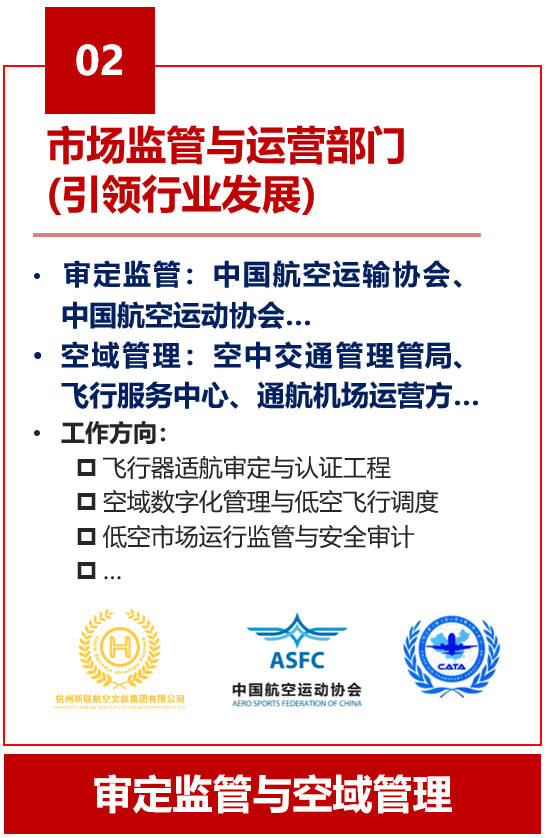

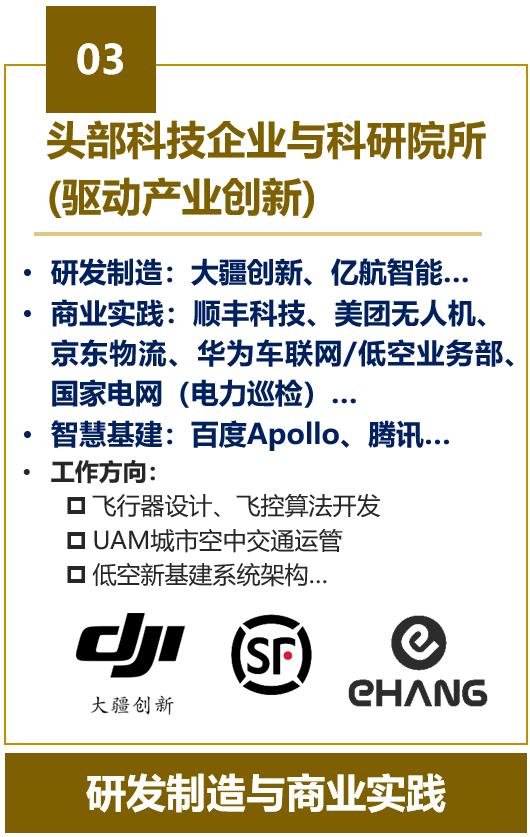

就业方向涵盖国家与地方管理机构、空域监管与运营单位、航空制造与智造企业、无人系统科技公司、交通与能源龙头企业及科研院所等。随着国家低空经济战略全面推进,该学科毕业生将在低空装备研发、立体交通运行、安全监管与系统仿真等关键领域拥有广阔的发展空间和突出竞争优势。

就业方向

“低空技术与工程”一级交叉学科博士硕士学位授权点的获批,标志着同济大学在低空科技与工程领域迈出了坚实步伐。未来,同济将持续完善学科体系与人才培养机制,打造国家级产教融合创新高地,为我国低空经济发展培养并输送具有国际视野、创新能力与工程实践素养的高层次人才。