2025年10月18日至20日,第五届海峡两岸综合交通可持续发展学术研讨会在同济大学成功举办。本次会议以“融合、交通、共创”为主题,聚焦可持续交通领域的学术创新与实践探索,旨在深化海峡两岸高校学术交流、推动科研成果转化,近80名两岸高校师生及企业代表线下齐聚,共话交通学科发展未来。

10月19日上午,研讨会学术交流环节正式拉开帷幕,由同济大学交通学院副院长朱兴一教授主持。会前,一段回顾近十年两岸高校友好往来的短片,让参会者重温了2012年以来双方通过互访、暑期学校、学术研讨积累的深厚合作基础,为后续交流奠定了温暖基调。

同济大学交通学院党委书记马万经教授致辞,对两岸参会嘉宾表示热烈欢迎,他强调 “青年学者是交通学科发展的未来,本次研讨会正是为两岸青年搭建思想碰撞、成果共享的平台”,并预祝会议取得丰硕成果。

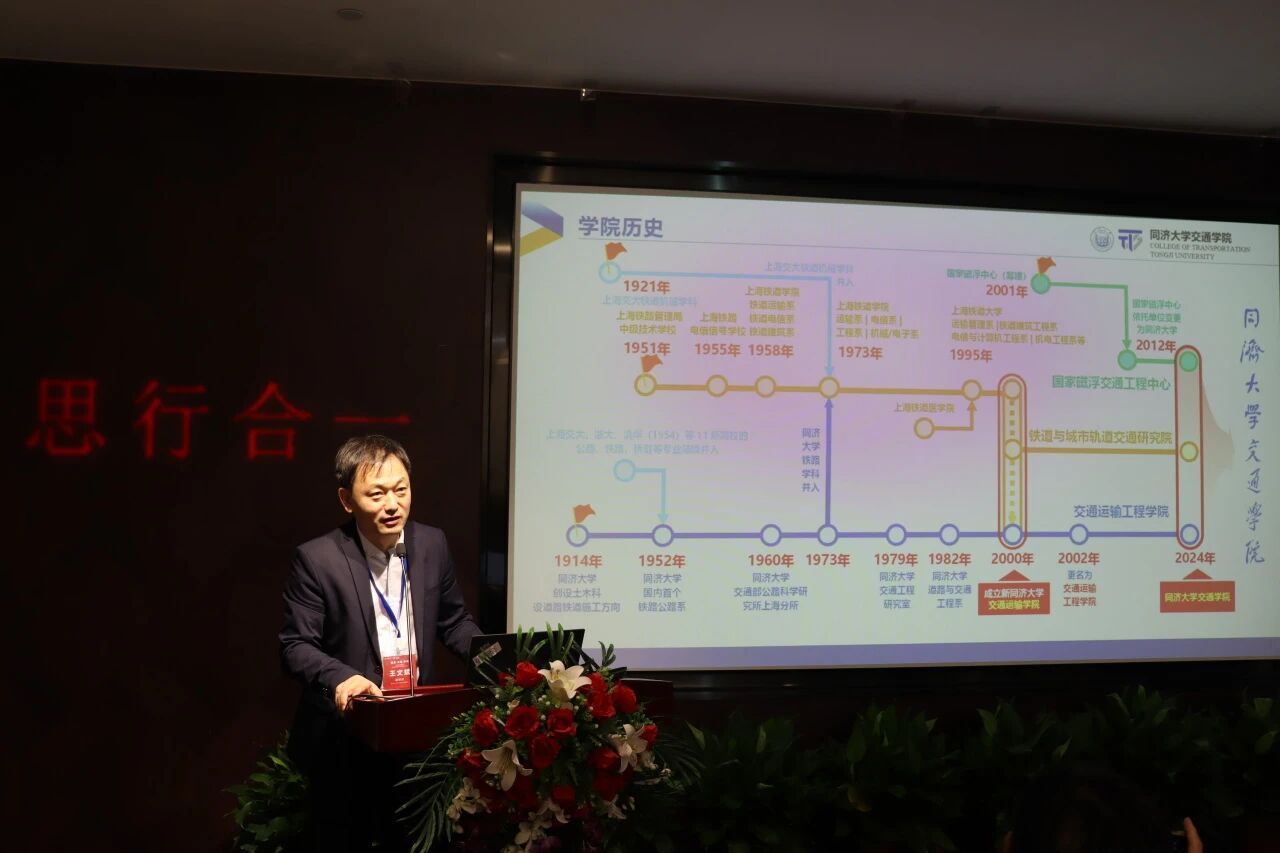

随后,同济大学王文斌副教授、朱炜副教授分别介绍了学院及交通运输系的办学理念、专业布局与科研成果;台湾逢甲大学郭仲伟副教授、台北市交通安全促进会许超泽教授、台湾华光交通号志器材股份有限公司董事长周胜次等两岸专家,也围绕交通技术应用展开分享——其中周胜次董事长详解的 “智能节能环保交通号志灯与LED导光式交通标志牌”,为学术研究与产业实践的融合提供了鲜活案例。

随着专家分享落幕,学术交流的核心环节——两岸青年学者成果汇报正式开启。本次汇报分上下半场进行,上半场由同济大学朱炜副教授主持,下半场由台湾逢甲大学运输与物流学系黄彦斐老师主持,台北市交通安全促进会许超泽教授、同济大学交通学院刘皓冰教授全程担任点评专家,九位来自两岸高校的在读学生依次登台,用扎实的研究成果展现了青年一代在交通领域的探索深度。

在汇报中,九位同学从机场运营、高速公路管控、低碳交通、自动驾驶监管等多个关键领域切入,带来了兼具学术价值与实践意义的研究分享:

同济大学在读博士研究生周鹏聚焦机场地面运营效率问题,围绕“考虑技能约束的机场停机坪员工实时调度”展开汇报。

台湾逢甲大学在读博士研究生张和盛针对假期交通拥堵这一民生痛点,分享了“台湾连续假期高速公路交通管控措施提升研究”的成果。

台湾逢甲大学在读硕士先修生李嘉芸以实际应用为导向,带来“道安改善计划成效分析”的汇报。

同济大学在读博士研究生林华桢将目光投向轨道交通系统协同发展,围绕“多层次轨道交通竞合关系研究”深入剖析。

在交通客流与低碳发展领域,同济大学在读博士研究生罗策针对“高铁新线客流预测方法优化研究”展开讲解。

台湾逢甲大学在读博士研究生吴皇昇则紧扣“净零碳”目标,将研究与 MaaS(出行即服务)模式结合,带来“台湾净零碳排在MaaS上的应用研究”。

在交通技术创新与监管领域,同济大学在读博士研究生门志辉面对数据缺失难题,就“极端数据缺失条件下孪生数据辅助的无监督域自适应故障诊断方法”展开汇报。

同济大学在读博士研究生周昕聚焦自动驾驶安全,围绕 “基于最小灰箱的自动驾驶汽车故障数据沙盒监管” 展开汇报。

台湾逢甲大学在读博士研究生吴姿桦以台湾高速公路为实践案例,分享“人工智能驱动的检索-生成预测式匝道控制系统”的研究成果。

每位同学汇报结束后,许超泽教授与刘皓冰教授结合研究内容进行细致点评:既充分肯定了所有研究的学术先进性,也从研究方法完善、应用场景拓展等方面提出了建设性意见。许超泽教授更是笑着表示,“两岸青年学者的研究质量远超预期,我已经从‘点评人’变成了‘点赞人’”,生动的评价让现场氛围愈发热烈。参与本次汇报的同学获得了由主办方颁发的参会证书。

会议尾声,同济大学交通学院实验室常务副主任洪玲教授与台湾逢甲大学运输与物流学系特聘教授兼智慧运输与物流创新中心主任林良泰教授共同总结。他们提到,“九位青年学者的汇报是本次研讨会的‘高光时刻’,不仅展现了两岸交通学科的研究活力,更让我们看到了两岸学术合作的无限可能”,并期待未来能进一步深化交流,共同推动交通可持续发展。

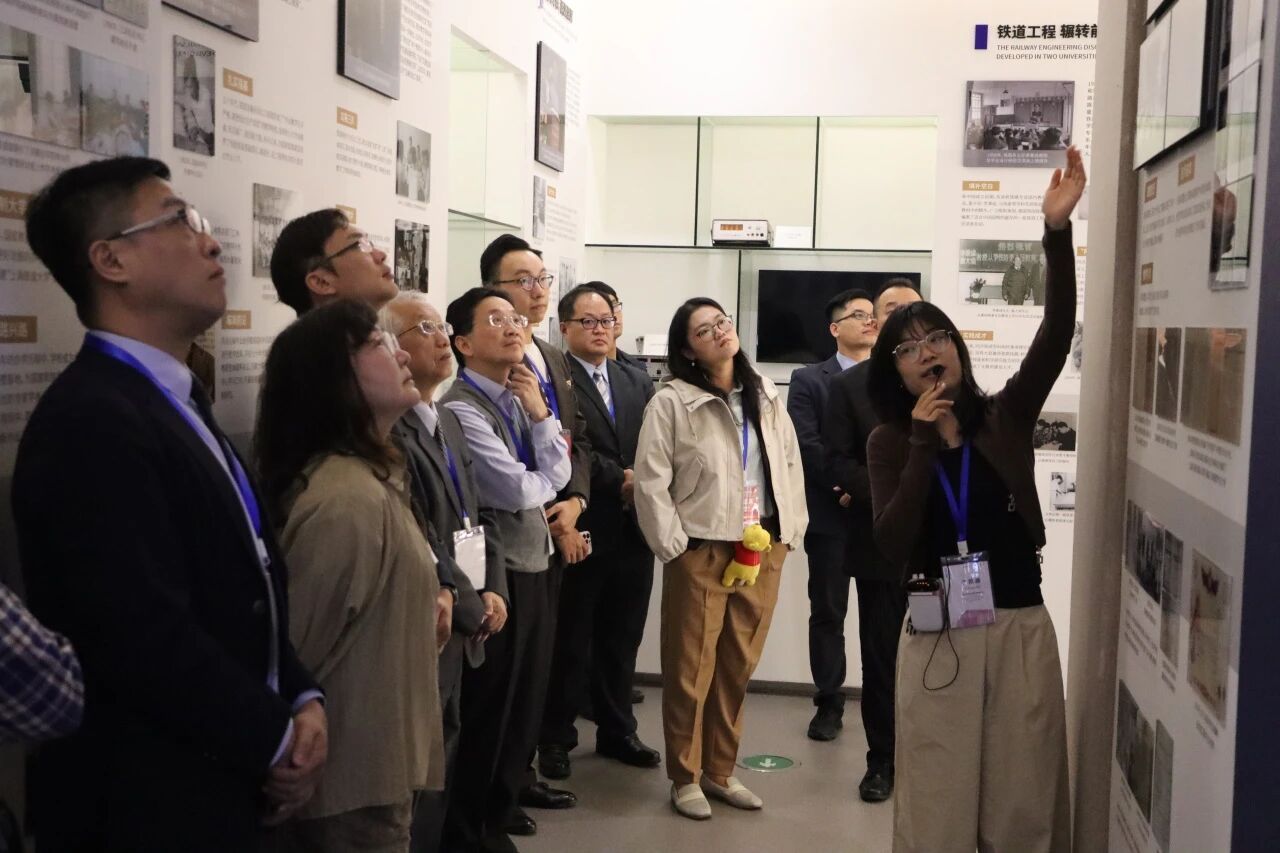

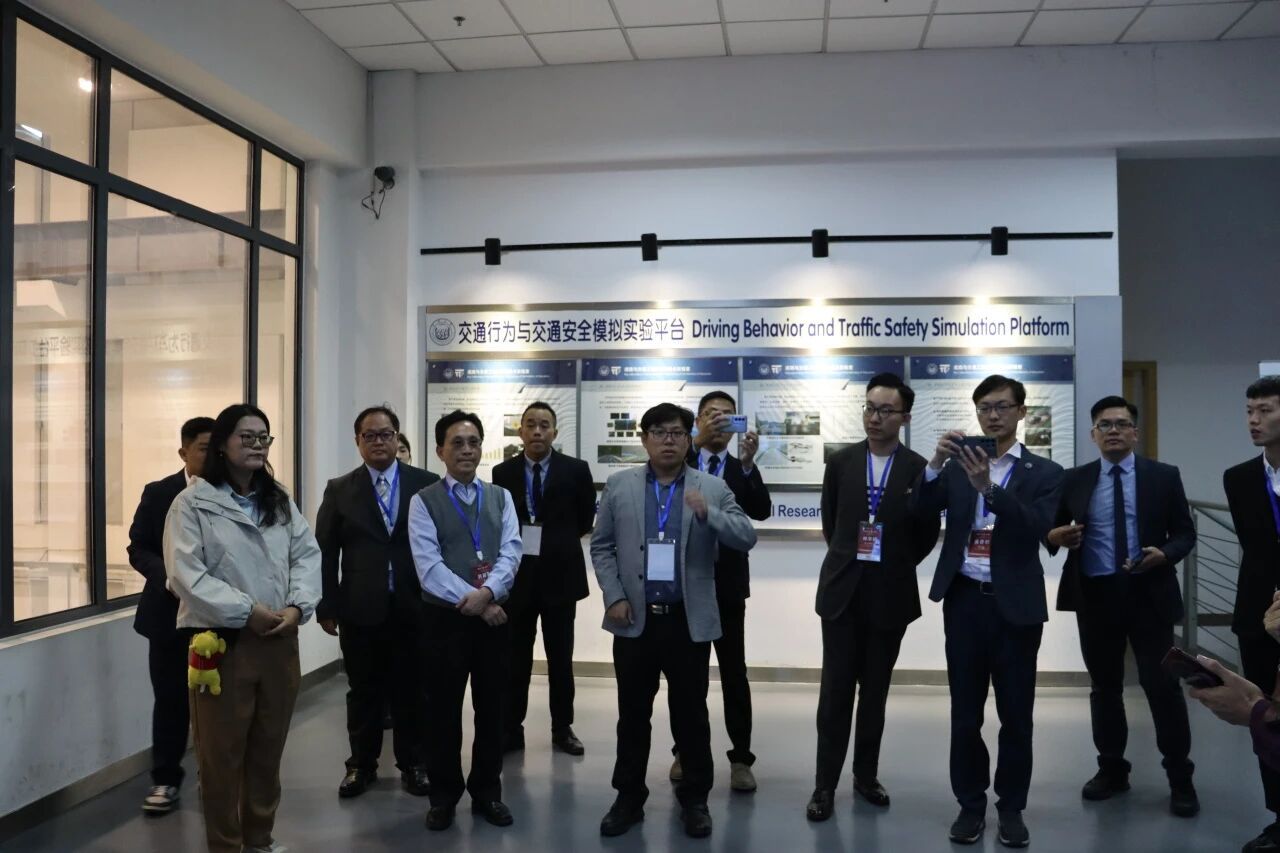

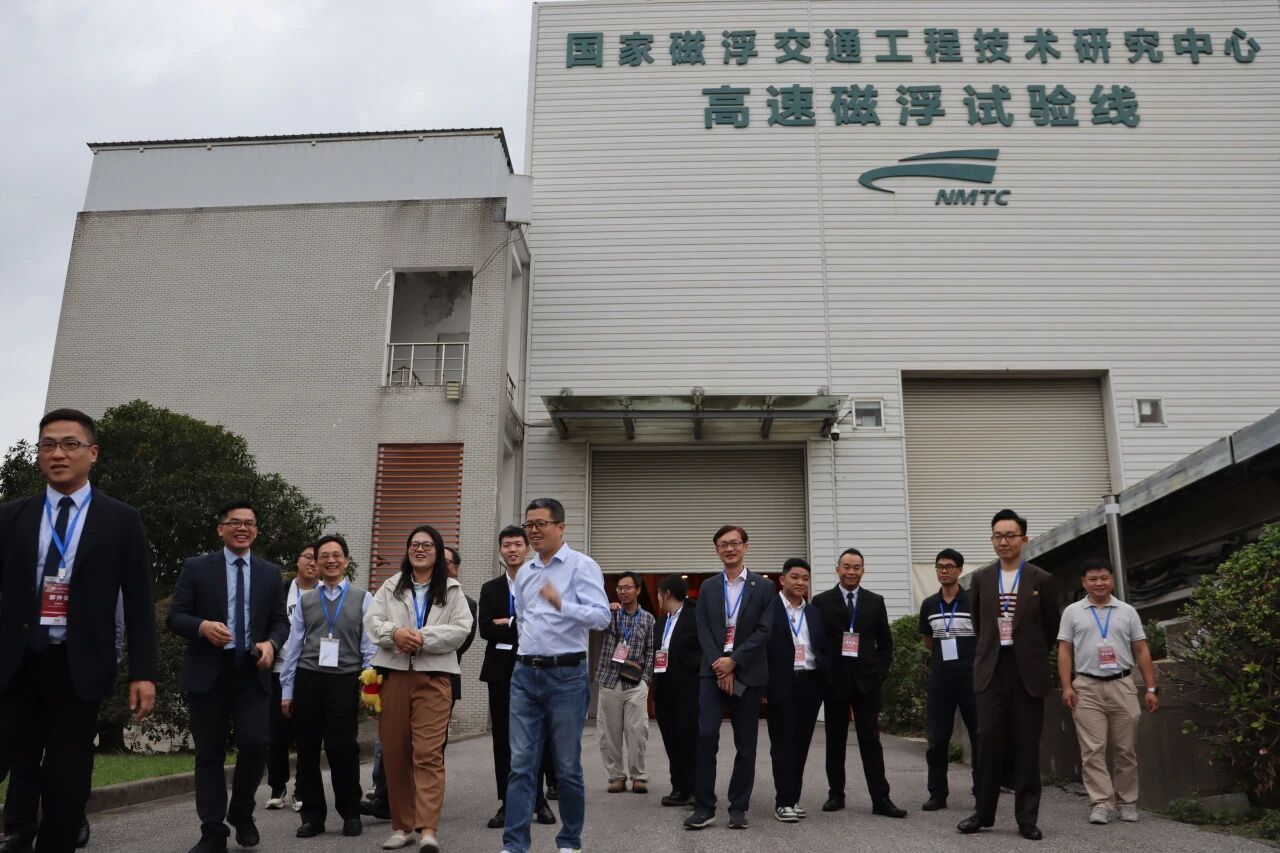

10月19日下午,参会代表参观了学院院史馆、图书馆及八自由度模拟驾驶器、三相映射综合交通实验平台等实验基地,来宾们亲身体验道路模拟驾驶、高铁突发情况模拟驾驶,直观感受交通科研的实践魅力。至此,第五届海峡两岸综合交通可持续发展学术研讨会圆满落幕。